3.4 未来のために何をすべきか - 多様性を力にして、イノベーションを創出する新興国とのコラボ形成

|

野口 昌克 |

|

PROFILE

現在は、産業界(Medtechスタートアップの起業家)、アカデミア(バイオデザイン、スタートアップ創出支援)、公共(AMED評価委員、NEDOやMEDISO等)の3つの立場(トライセクター)を融合しながら、社会課題解決を通じたイノベーション創出に取り組む。 |

「Necessity is the mother of invention(必要性は発明の母である)」という言葉が示すように、新しい発明やイノベーションは困難や課題から生まれることが多いです。先進国では、高齢化や市場の停滞といった新たな課題が顕在化しており、これらの課題への対応が国内における重要なイノベーションの源となっています。しかし、成長国に目を向けると、急速な人口増加や市場拡大による多様な課題が浮上しており、これらへの対応もまた、重要なイノベーションの源泉となると考えられます。そのため、現在の日本の知識や経験を活かし、成長国の課題解決に貢献することは、日本の経済成長にも寄与する可能性があります。具体的には、日本が現地国と協力し、その社会課題を解決することで新たなイノベーションや産業を創出し、成長市場の機会を取り込むことが重要です。成長国での事業展開は、日本企業にとって未知の領域への挑戦であり、新たなビジネスチャンスを見出す絶好の機会でもあります。そして、日本政府も、「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(我が国企業によるインフラ海外展開促進調査)」のように、アジアやアフリカを含むグローバルサウスの課題解決と、イノベーションの創出を目的とした企業の海外展開支援を始めています。

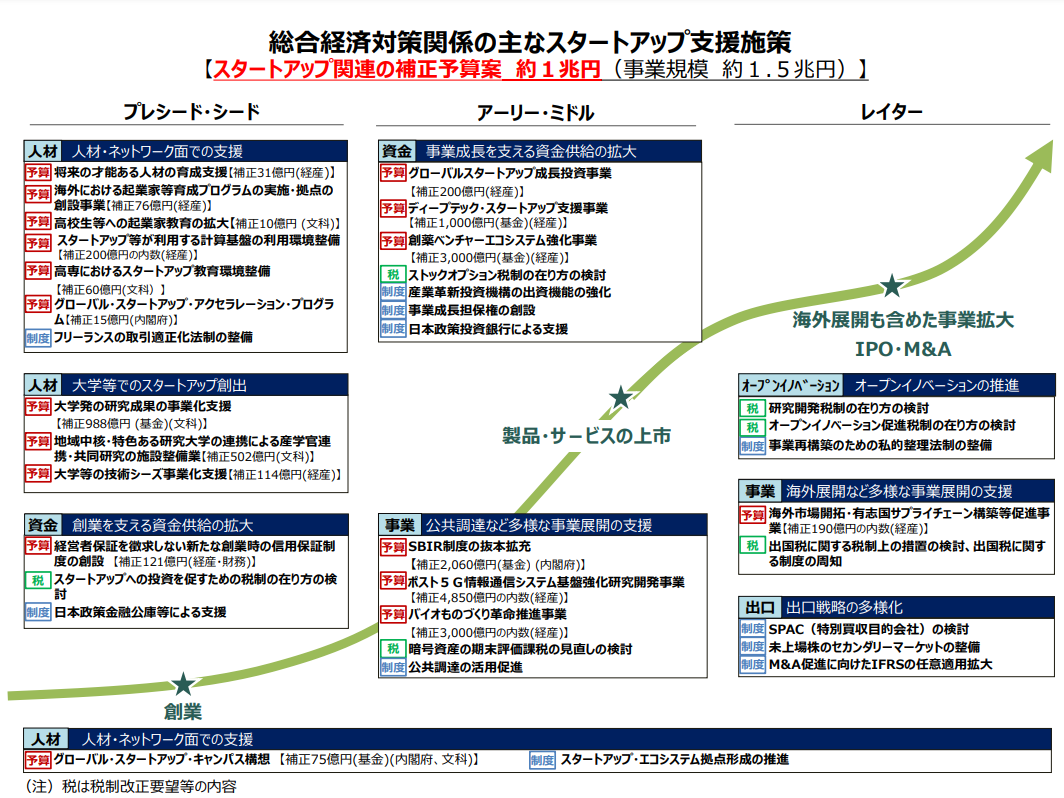

また、日本政府は、「スタートアップ育成5か年計画」を2022年に打ち出し、スタートアップに対して起業から海外展開まで様々な支援を実施し、スタートアップ育成を加速しています。

リソースが少ないスタートアップ企業がグローバルサウスへの事業展開を進めるには、政府の支援が不可欠です。具体的には、以下のような支援策が考えられます:

①現地情報の提供と市場調査支援:

成長市場におけるビジネスチャンスや現地のニーズに関する情報を提供し、現地企業とのマッチングを支援します。これには市場調査のデータや現地の経済状況、法規制に関する情報の提供が含まれます。

②技術開発・小規模実証支援:

現地の課題解決に役立つ技術の開発や導入を支援し、スタートアップが持つ技術を現地に適用するためのアドバイスを行います。これは、現地のニーズに合わせた技術のカスタマイズや、現地に合わせた実証支援を含みます。

③ネットワーク構築:

現地政府や企業、国際機関とのネットワークを構築し、スタートアップがスムーズに現地で事業を展開できるよう支援します。これにより、ビジネスパートナーの紹介や、現地での信頼関係の構築が容易になります。

④法的・制度的支援:

現地の法律や規制に対応するための支援を行い、ビジネス環境の整備を促進します。具体的には、現地の法規制に関する情報提供や、法的アドバイス、現地での手続きサポートなどが含まれます。

⑤金融支援:

現地での事業展開に必要な資金調達を支援し、リスクを軽減するための補助金や融資の提供を行います。特にスタートアップに対しては、初期投資のリスクを低減するためのベンチャーキャピタルやエンジェル投資家との連携も重要です。

これらの支援を通じて、日本のスタートアップが成長市場でのビジネスチャンスを活かし、新たなイノベーションを創出することが期待されます。政府の積極的な支援により、日本企業の新興国進出が促進され、双方にとって有益な経済成長とイノベーションのサイクルが生まれることが望まれます。

グローバルサウスにおけるスタートアップ支援の課題

日本政府はスタートアップ育成支援を行っていますが、グローバルサウスへの事業展開においては十分に連動できていないのが現状です。まず、現地情報の提供とマッチング支援についてです。JETROが担当する次世代起業家の海外派遣プログラム「J-StarX」が該当しますが、派遣先の大半は米国であり、グローバルサウスへの派遣先はシンガポール、インドネシア、インドのみです。このように、グローバルサウスに対する支援はまだ限定的です。

次に、技術開発・小規模実証支援についてです。グローバルサウスの課題に対して技術開発を支援する事業として、厚生労働省の予算で国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が実施している「開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業」があります。これはアジアやアフリカの医療現場の課題を調査し、それに基づいた医療機器開発を進める事業です。しかし、医療機器以外の分野での社会課題解決を目指した助成金・補助金は見当たりません。

市場調査や小規模実証としては、経済産業省の「海外市場開拓・有志国サプライチェーン構築等促進事業」や「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(我が国企業によるインフラ海外展開促進調査)」、外務省・JICAの「中小企業・SDGsビジネス支援事業」などが挙げられます。これらの事業は市場調査、パートナー探索、初期的なプロモーション、実証への補助金を提供しますが、スタートアップの場合は中小企業に該当するため、3分の2補助(多くは精算払い)となり、実施体制の確保や現地パートナーの確保が求められます。補助金は多いものの、それを活用するための資金力と人材リソースが不足しています。

スタートアップが現地で拠点を作り、人材を獲得し、事業運営・展開する際のネットワーク構築、法的・制度的支援、金融支援については、「スタートアップ育成5か年計画」の支援施策の中では手薄です。「海外市場開拓・有志国サプライチェーン構築等促進事業」は市場調査や実証を対象としていますが、本格展開の際の支援は不十分です。中小企業白書には、融資・投資について日本政策金融公庫(日本公庫)や中小企業基盤整備機構(中小機構)、専門家紹介についてはジェトロによる支援が記載されています。

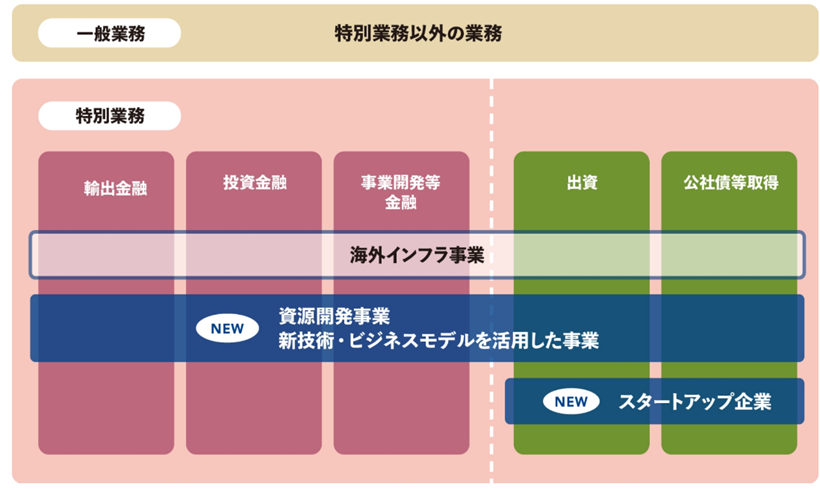

中小企業白書によると、海外展開を進めている中小企業が公的機関に求めている支援として、ジェトロに対する「販売先の紹介」「市場調査支援」「法制度・商慣習に関する情報提供」が多く挙げられていますが、最も求められているのは即時の融資拡大です。これを受け、株式会社国際協力銀行(JBIC)は2023年の法改正により、海外展開を進める企業に対して直接出資および社債取得による支援が可能になりました。日本政策投資銀行(DBJ)もスタートアップ向けの1000億円規模のファンドを設立し、行員をスタートアップに派遣するなど、育成支援を拡大しています。

これらの取組を通じて、スタートアップがグローバルサウスでのビジネス展開を円滑に進められるよう、日本政府はさらなる支援策の充実を図る必要があります。政府と企業が連携して、現地の課題解決と経済成長を目指すことで、持続可能なイノベーションの促進が期待されます。

グローバルサウスにおけるスタートアップ支援に向けた提言

1. グローバルサウスの課題解決を起点とした研究・商品開発の支援

現時点での支援ロードマップは、日本での商品上市、その後の海外展開を想定しています。しかし、日本社会の前提に基づいて開発した商品がグローバルサウス各国にマッチするとは限りません。したがって、早期の段階でグローバルサウスの現地調査や課題に基づく研究・商品開発が必要です。

例えば、医療機器については、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が「開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業」を推進し、現地での課題発見、ニーズ調査からの商品コンセプトづくりを支援しています。同様の取り組みを、医療機器以外の分野にも広げることが重要です。環境・エネルギー、農業、交通などの分野においても、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)や国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)を通じて、課題発見および研究開発支援を行うべきです。

2. 海外現地国での事業拡大に向けたヒト・カネ・知恵の支援

海外で事業を開始するには、さまざまな観点からの検討が必要です。政府は中小企業の継続的な海外展開を支援するために、中小機構において海外ビジネスナビを設置し、海外展開ハンズオン支援を行っています。この取り組みの機能拡充を提案します。

現状では、利用申込書を記載した上でメールで連絡を行う必要があります。一方、厚生労働省はヘルスケア分野での総合相談サイトとして「MEDISO」を設置し、そのサイトから情報提供のみならず、相談・お問い合わせも行えるようにしています。同様に、中小機構の海外展開ハンズオン支援についても、中小企業がアクセスしやすく、連絡しやすいプラットフォームを整備し、より多くの相談を促すべきです。

スタートアップの海外展開において、現在、市場調査や初期の小規模実証については様々な関連機関から支援が提供されています。しかし、その後の事業展開時における拠点設置や人材獲得、運営を進めるための資金が課題となっています。日本政策金融公庫(日本公庫)内での融資枠を拡大し、現地国のリスクも考慮した支援を行うことが求められます。

3. インパクト投資の推進

公的金融機関の支援は、民間金融機関からの資金調達を促進する呼び水となります。民間金融機関がグローバルサウスの課題解決に対して、より多くの投融資を行う仕組みも必要です。その一つの手段として、インパクト投資の推進が考えられます。

例えば、シンガポールのテマセクは「持続可能な開発目標(SDGs)」の実現を掲げ、アジアにおけるインパクト投資を進めています。また、日本政府も、2023年のG7広島サミットにおいて、グローバルヘルスのためのインパクト投資イニシアティブ(トリプルI)の立ち上げを宣言し、グローバルヘルス分野でのインパクト投資を推進しています。この潮流に乗り、グローバルサウスで日本のヘルスケアノウハウや技術、サービスを国際展開しつつ、スタートアップ支援を進めることが可能となります。

さらに、スタートアップ向けに特化した金融支援策を拡充し、初期段階から事業を徐々に拡大できるような支援体制を整えることが重要です。JBICやDBJが打ち出しているスタートアップ支援策も、大規模投資に限定せず、初期段階のスタートアップが活用できるような柔軟な支援枠を設けることが求められます。

以上の施策を通じて、スタートアップがグローバルサウスでのビジネス展開を円滑に進められるよう、日本政府はさらなる支援策の充実を図り、現地の課題解決と経済成長を目指すことで、持続可能なイノベーションの促進を実現できると考えます。

2050年のあるべき姿(定量目標&定性目標):

日本がグローバルサウスの成長を取り込み、国内産業の再構築・活力をもたらす。

- 世界のイノベーションランキングで、世界1位を獲得する。

- 時価総額ランキング上位50社中、日本企業が20社となる。

- グローバルサウスにおいて日本が市場成長を牽引する。

目次

環の構成

|

3. 未来のために何をすべきか

|

|