| CONTENTS |

|---|

|

福岡 功慶 |

|

PROFILE 2007年東京大学工学部計数工学科卒、2018年米国イェール大学 総合学術大学院 国際・開発経済学修士。 国家公務員として化学産業、ヘルスケア産業の振興業務に従事。その後、タイへの駐在、インフラ輸出や日本企業の海外サプライチェーンの高度化、南西アジアの担当を経て、現在は洋上風力事業の推進を担う。 そのような中、民間有志との議論を通じ、現場の問題意識に基づき、真に社会に影響力のある政策案を立案したいという思いから、Policy makers labを設立。 |

序文: 3つの環とともに日本を前へ

失われた30年の次へ向かう

私は国家公務員として、様々な政策の立案・実行に携わってきました。世の中がより良いものになるために、私にできることを全力で実行する。私は自身の仕事に誇りを持っていますし、社会の課題に向き合ってきました。

ただ、実際のところはどうだったのでしょう。私の仕事は、どれくらい世の中を変化させ、みなさんの生活に良い影響を及ぼすことができていたのでしょうか。

官僚としての私は、引き続き官僚としての仕事をこれからも続けていきます。その際、常に新しいアプローチを求め、そのインパクトの最大化を追求していきます。

その新しいアプローチの一つがPolicy makers labです。国民生活の状況をより深く知り、さまざまな産業のさまざまな規模の企業の状況を知る必要があります。今回、様々なバックグラウンドを持つ各メンバーが自身の専門家領域の知識と経験を活かし、高い解像度に基づき、様々な社会課題への打ち手となり得る政策案を作りました。

世界環境における日本の変化

日本の未来をより良いものにするためには、他の国々との関係性についても、考えを巡らせておく必要があります。

世界の国々で不安定化が進んでいます。政治が不安定になったり、社会全体の緊張感が高まって分断が進んだりしています。格差の広がりを問題視する声は、世界中いたるところで強まっています。

また、新興国・途上国が経済的に成長を遂げる中で、国際社会のパワーバランスにも変化を及ぼしています。それに伴って、地政学的な国家間競争は激しさを増し、軍事的な競争のみならず、半導体やレアアースなどの産業資源、科学技術や各種データ、そして人材の奪い合いにまで発展しています。

こうした状況は、果たして特殊なものなのでしょうか。歴史を紐解いてみれば、同じように複雑な事情を抱えた時代が数多くあったことが分かります。

近世英国の「東インド会社」が、国家が公認する軍産複合の「キメラ」であったことを踏まえれば、軍事と産業の密接な関係性は目新しいものではないとお気づきになるでしょう。第一次世界大戦においては、軍事同盟だけでなく、経済同盟政策にも注目が集まり、国際情勢を語るにあたって企業関係者を巻き込む必要性が高まっていました。

近現代ヨーロッパの動静を見れば、同盟関係と敵対関係が目まぐるしく変わるのは、もはや当たり前といって良いでしょう。この動きは、古代中国の諸子百家の例をみるとわかりやすいかもしれません。彼らは出仕先となる国を渡り歩くのが一般的でした。そして、新しい国に属した際には、前に仕えていた国を滅ぼすことさえも辞さなかったといわれています。

つまり、政治的な緊張関係があり、社会的な分断があり、地政学的なリスクが高まっているのは、歴史の「常態」なのです。常に、私たちは不安定で不確実な世界に暮らしているのです。

以上の認識のもと、私たちは政策を考えるにあたり、「対外政策のかじ取りが、人々の生活をどう変えるのか」に注目しています。多様性を理解し、現実的な答えを探しあてようと試みています。

日本の政策形成における文書の重要性

日本の政策決定の歴史には、変化の時期を迎えた際に重要な役割を果たした著名な文書があります。例えば、「所得倍増計画」は1960年代の高度経済成長を牽引しましたし、「日本列島改造論」は1970年代の日本の地域開発と経済成長に大きな影響を与えました。これらの文書は、単なる政策提案を超え、日本の未来像を描くためのビジョンとして機能しました。

現在の日本は、異なる種類の問題に直面していますが、過去の成功事例から学び、これらの問題を克服するための新たなビジョンを描くべき時であるとも言えます。過去の文書が示したように、大胆なアイデアと戦略的な計画は、国を変革し、将来の成長へと導くことができます。

本文書の目的とビジョン

Policy makers lab は、世の中を良い方向に変革したいという民間及び官公庁の有志が、互いの知識を共有し政策立案に向けて議論することを通じて、既存の枠組みにとらわれない政策アイデア集を作るために、学習・議論・実践活動を行う場です。その中で蓄積した知見を、最終的に「日本生存戦略」へと結実させることを目標としてきました。

今回作った政策案は日本生存戦略そのものではありませんが、これまでに不定期で刊行してきたJournalよりも幅広い政策領域をまとめることができましたので、いわば日本生存戦略の作成に向けた中間報告という位置付けになります。

この政策案集には、日本の長期的な繁栄を保証し国際社会における日本の役割を再定義するとともに、日本が直面する現代の問題に適切に取り組むことで次世代に向けた持続可能な発展・成長の道を築くための政策提言が盛り込まれています。つまり規模を維持しGDP拡大等を意味する国家としての「成長」と同時に、個人やコミュニティの幸せを追求する「発展」も追求します。

具体的には、日本が生存・成長するために必要なコンセプトの大要を、「環(わ)」として再定義しました。

民俗学者の折口信夫は日本人の死生観について、生と死の境が曖昧であり、かつ相互に循環するものだと説きました。お盆で霊が現世に回帰したり、人が再び生まれ変わったりするという「環」にまつわる哲学は、多くの日本人が大切にしている考え方でしょう。

他にも米国の生物学者ジャレド・ダイアモンドは著書『銃・病原菌・鉄』の中で、文明発展と人々の交流の関係について解説しています。すなわち文明が特に発展した場所は、陸内で気候差が激しくヒトやモノの往来が困難な「南北に長い大陸」(アフリカ・南北米大陸)ではなく、陸内の気候や地理条件が一定で人々の移動・交流が活発に行える「東西に長い大陸」(ユーラシア大陸)であったというわけです。社会の成長にはこうした知的・物的な交流、即ち「環」の存在が欠かせないのです。

翻って現在の日本社会も、国際的にはアジアや欧米といった多国間の諸交流の中で、国内的には産業や福祉といった様々なコミュニティの中で成り立っていることを忘れてはなりません。こうした様々な「環」を醸成・発展させていくことこそ、日本が日本らしく生存・成長していく概念であると私たちは考えています。

そこで、私たちは、環の哲学の下に各政策を位置付けることとしました。

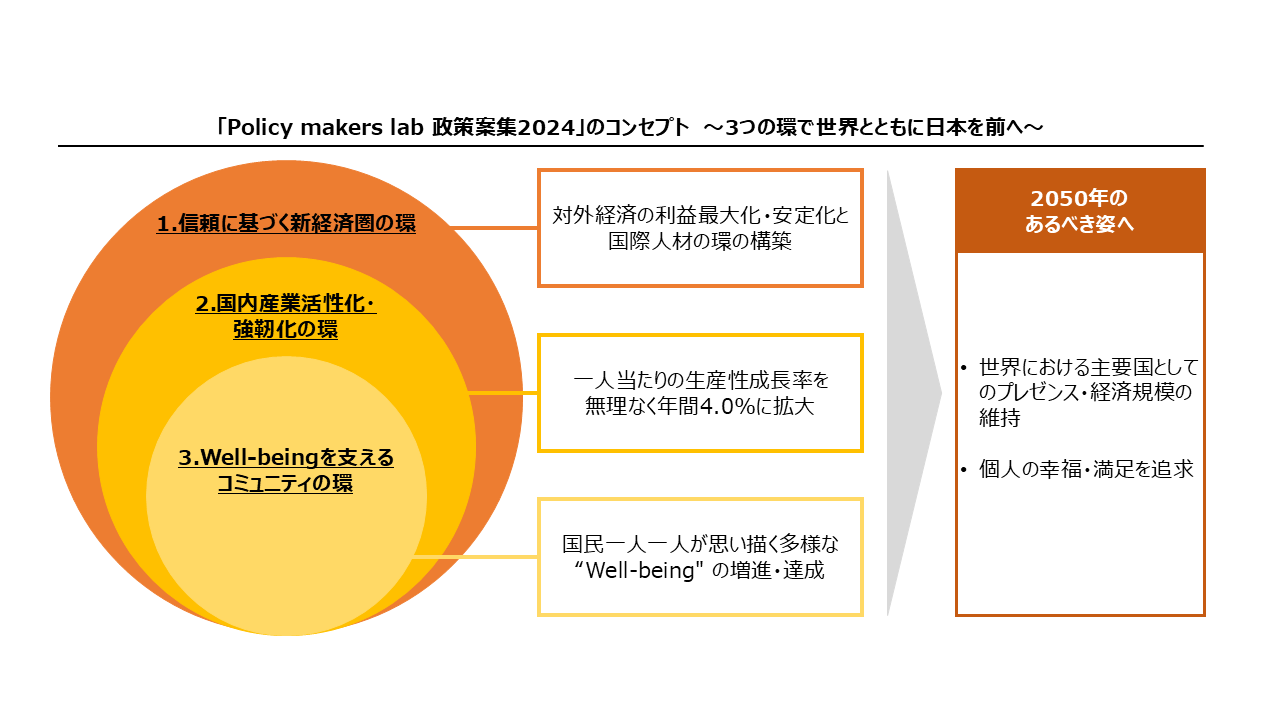

具体的な戦略の「環」は、「信頼に基づく新経済圏の環」、「国内の産業活性化・強靭化の環」、「Well-beingを支えるコミュニティの環」の3つです。すなわち、明日の生活、明後日の未来に困る人を様々な「環」で守り、社会での活躍を支援していくという想いを表しています。

経済やエネルギー、健康、地域といったあらゆるテーマを包摂した私たちの「日本生存戦略」を是非ご覧ください。

3つの環の趣旨

安全保障環境の厳しさが増し、経済成長力が低下し、社会保障制度等にひずみを抱える日本が長期的に生存し続けるためには、自由経済圏の中での共存共栄、経済成長のあくなき追求、そして一人一人が安心して働くことのできるセーフティーネットの構築を行う必要があります。そのために必要な環として、以下の3つを設定しました。

- アジアを自由経済圏として経済ルールを統一・解放し、協力してイノベーションを起こし、複数の国家で共に果実を得ていく「信頼に基づく新経済圏の環」を作ります。

- その「新経済圏の環」の中で存在感を持ち続けるために一定の経済成長を引き続き実現していく「国内の産業活性化・強靭化の環」を動かします。

- 国民が生存に不安を持たず、安心して幸せに働き続けることができるインフラとして、社会保障を含む「Well-being を支えるコミュニティの環」を機能させます。

3つの環の政策案を通じて、世界における主要国としてのプレゼンス・経済規模の維持規模を維持、個人・コミュニティの幸福・満足を追求することを目指します。各環の詳細の趣旨や哲学は、環毎のページをご覧ください。

実際に取り組んでみての所見

真に有効な政策案を書き上げることは、並大抵のことではありません。今回の政策案集の中身の質や量は実際どれほどのものなのか、あるいは取組のプロセスは完全に妥当なものだったのか等、Policy makers labとしても省みて学びが多くありました。

例えば、政策案集の内容を全て実行すれば日本のあらゆる問題が解決できるとは残念ながら言えないと思います。質的な面でも検討の余地があり、そもそも、全政策領域を網羅しているとは言えないからです。また、全体最適の思考に基づいて政策案を書き切ることや、日々更新される既存政策情報をフォローアップしきることも100%できたという自己評価は残念ながら下すことができません。

それでもたとえ30点しか取れなかったとしても、まずは想いを形にしていくことが大事な取組だとPolicy makers lab では考えています。同時に、環のあるべき姿は、同一平面上でただぐるぐると廻って歴史を繰り返したり踏み止まったりするのではなく、その時代の情勢や社会課題等に対応する最適解を追い求めて少しずつ進化・発展していくという立体的な立ち上がりを有する「螺旋」状であると考えます。

そこで、この政策案集を読んでくださる皆様には、是非忌憚なきご意見・ご指摘をお願い申し上げます。今後さらにPolicy makers lab のパフォーマンスを高め、今後作り上げていく政策案の質・量を向上させられるよう努力いたします。

2024年12月 福岡功慶