近年、新規医療品・医療機器は、日本政府の成長戦略の柱としても期待されていますが、医療機器関連のスタートアップは課題が多く抱えており十分に育っていない状況です。そのため、医療機器関連スタートアップを支援することは、健康長寿社会の実現や日本の産業競争力強化のために重要です。

今般、現場に根差した政策案作りを行う「Policy maker lab」(代表:福岡功慶)の第一期メンバーで Managing Partner である野口昌克が、本会のJournalで提言した政策案の実現に向けて「厚生労働省 ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム」のメンバーと意見交換を重ね、その議論が必要な省令改正等につなげることができました。

具体的には、SaMD(Software as a Medical Deviceの略。医療機器のうちプログラムである、いわゆる「医療機器プログラム」「プログラム医療機器」を指す。)を製造販売するスタートアップの振興を念頭に、医療機器製造販売業の業許可を取得するために事業者が備えるべき人的要件について、所定の研修を受領することで要件を満たせるような制度へと改められることになりました。これまで業許可は事実上、経験や実績を持つ人を会社で採用し確保できた場合にのみ与えられるものでしたが、今般の規制改革により、たとえ未経験者でも研修を通して品質管理技能等を習得することにより業許可が得られる機会が形成されることとなりました。 すなわちこの規制改革は、スタートアップ等の新規創業事業者がSaMD関連事業に参入する際の障壁を下げるものであり、更なるイノベーションの創出や市場の活性化につながり得ます。

共に実現に動いてくださった「厚生労働省 ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム」のメンバーの皆様には、Policy makers lab として厚く感謝申し上げます。

野口昌克コメント

まずは政策の実現に向けてご尽力くださいました「厚生労働省 ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム」のメンバーの皆様に深謝申し上げます。その上で私個人としても、前から Policy makers lab で取り組んできた規制改革に関する政策案が実現したことを嬉しく思います。

私は日頃より医療機器関連スタートアップの支援業務に従事する中で、品質管理体制が日本と海外で異なり、日本では特に人材要件の規制が厳しいという話を度々耳にしていました。スタートアップにとって必要人材を確保することは簡単ではありません。そこで、医療機器の品質管理を担保しつつ、スタートアップの業界参入も妨げない政策とはどのようなものかを考えることにしました。

私の政策案を振り返りますと、海外各国と比較して望ましい在り方を検討した上で作り上げられたこと、そして Policy makers lab の皆様と議論を重ねたことで規制改革のリスクに対する対応策(教育・訓練措置)までを考えられたことの2つが特筆事項だと思います。実際の政策実現につなげる上でも、この2点が大きな意義を持つものだったと認識しております。

今後一層、産官学等のあらゆるステークホルダーが連携し、医療機器産業におけるイノベーションの創出の支援が行われることで、より良い社会が実現し、今と未来が少しでも明るくなることを願っています。

【経緯概説】

医療機器産業は経済成長の柱と期待されています。その中で、医療機器の製造業者(部品供給業者)は増えている一方で、医療機器の責任主体である製造販売業を取得した企業数はほとんど増えていません。その要因の一つとして考えられるのが、製造販売業を取得するためのハードルです。具体的には、製品の承認プロセスを進める前段階から「企業組織への規制」として、市販後の安全性管理を含む組織体制の構築と、その責任者として、一定期間の品質管理経験を有する人材の確保(医療機器の三役)を義務付ける日本の業許可規制の在り方です。日本にはそもそも医療機器、特にクラスが高い治療機器の開発・販売する企業は少なく、品質管理を経験したことがある人材もあまりいません。さらに、資金力や人材探索力に課題を抱えるスタートアップにとって、まだ売上が経つ数年前から、経験や資格を持つ要件を満たす人材を確保することは容易ではありません。一方で、業界全体でのイノベーションの創出や国際競争力の強化が急務となっています。

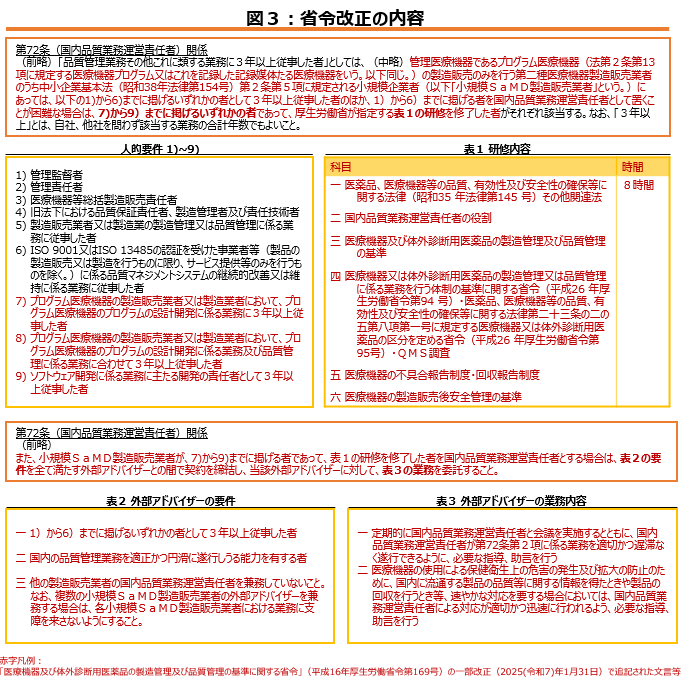

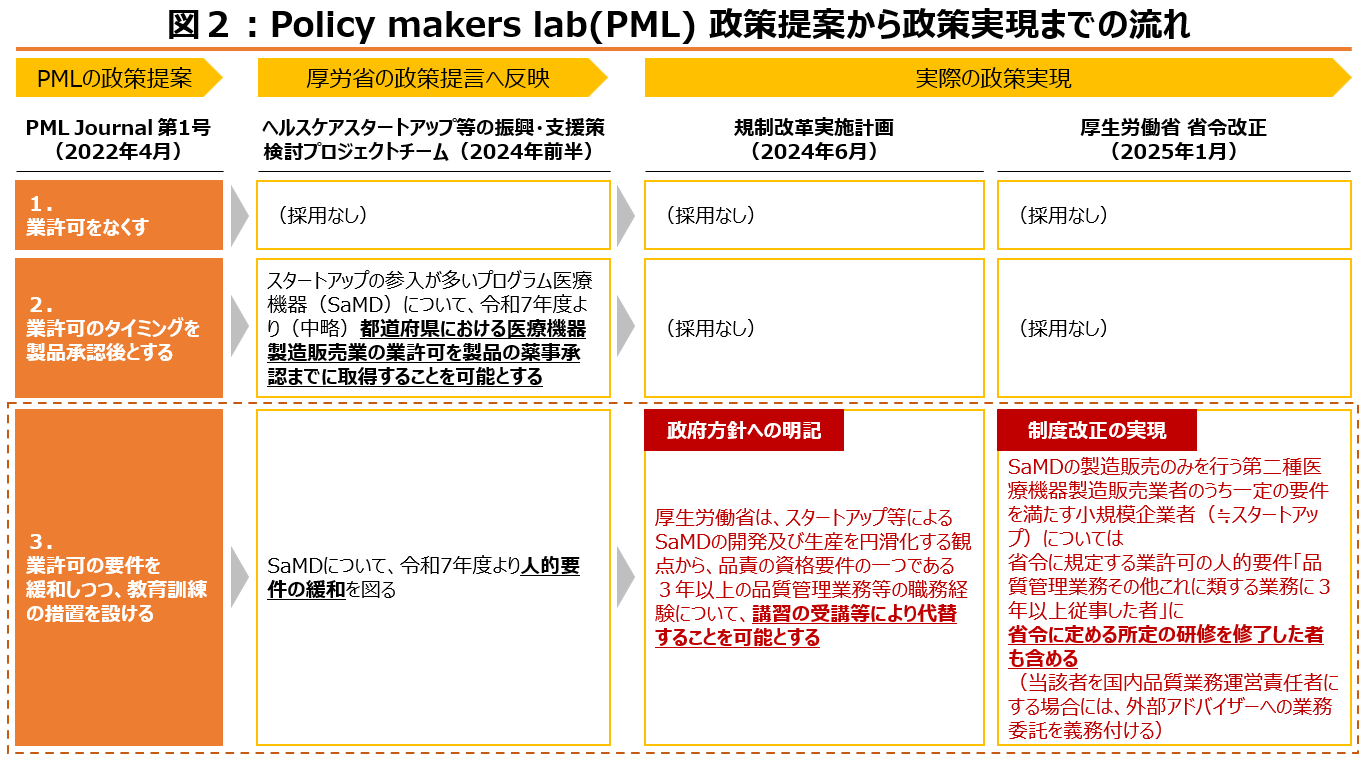

そこで医療機器製造販売業の業許可の改革案について、野口はPolicy makers lab Journal 第1号(2022年4月)で3つの選択肢を提示し、比較検討を実施していました(図1)。具体的には、業許可自体の撤廃、業許可のタイミングの変更、そして業許可の人的要件緩和という3つの方法が考えられる中で、最後に挙げた業許可の人的要件緩和が現実的であること、同時に教育・訓練措置を設けることが品質リスクという要件緩和時の懸念への打ち手になり得ること、等を論じていました。

※野口昌克「医療機器スタートアップの創出・医療機器産業の育成促進に向けた規制緩和」(Policy makers lab Journal 第1号 2022年4月)はこちら↓

https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol1_2022-4-05.pdf

その後2024年に厚生労働省で、ヘルスケアスタートアップ等が成長する際に直面する現状の課題と当該課題を踏まえた振興・支援策を検討するため、塩崎厚生労働大臣政務官(当時)をチームリーダーとするヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチームが立ち上げられ、チーム傘下で詳細分野毎にタスクフォースが組成されました。野口も医療機器・SaMDタスクフォースの活動の中で当事者としてヒアリングを受け、図1に示した政策案等についての意見交換を行いました。

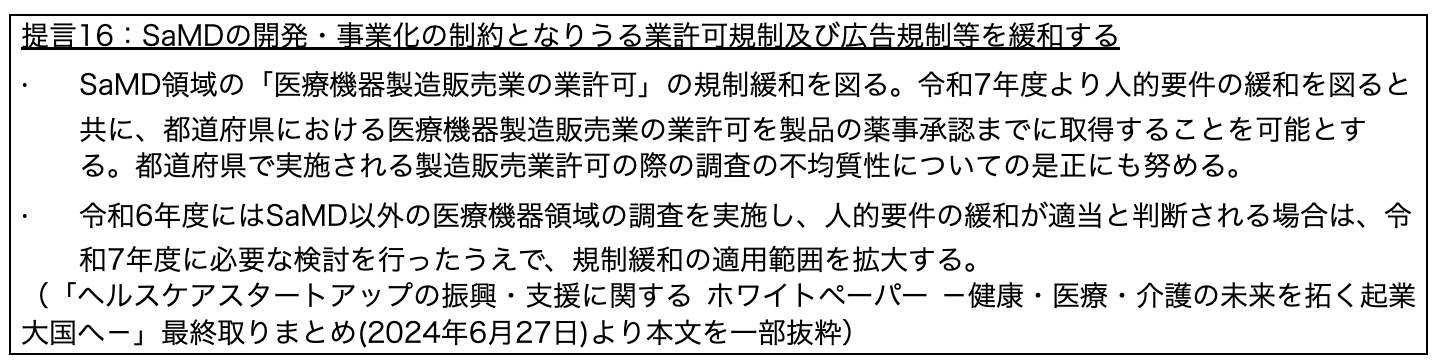

2024年4月にはチームでの中間取りまとめ文書がまとまり、さらに6月にはプロジェクトチーム全体で、「ヘルスケアスタートアップの振興・支援に関する ホワイトペーパー -健康・医療・介護の未来を拓く起業大国へ-」と題する取りまとめ文書(最終取りまとめ)が公表されました。最終取りまとめでは「提言16」としてSaMDの開発・事業化の制約となり得る業許可規制等の緩和が盛り込まれました(4月の中間取りまとめにも同趣旨が盛り込まれています)。

※「ヘルスケアスタートアップの振興・支援に関する ホワイトペーパー -健康・医療・介護の未来を拓く起業大国へ-」最終取りまとめはこちら↓(厚生労働省ページへ)

https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001318210.pdf

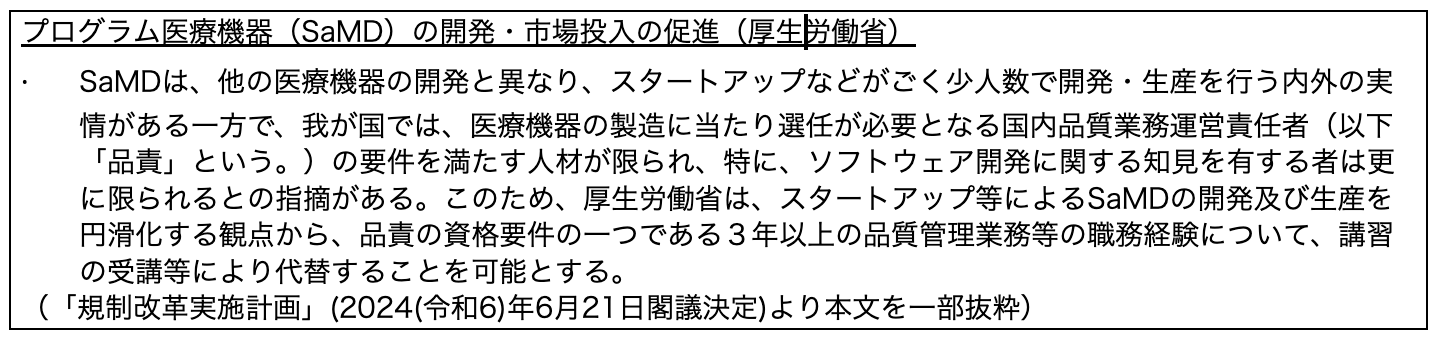

同時期である2024年6月には、内閣府規制改革推進会議が取りまとめた答申等により示された規制改革事項の実施計画である「規制改革実施計画」が閣議決定され、厚生労働省がSaMDの開発及び生産円滑化のために業許可要件の改正を行うことが盛り込まれました。

※「規制改革実施計画」(2024(令和6)年6月21日閣議決定)はこちら↓(内閣府ページへ)

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/240621/01_program.pdf

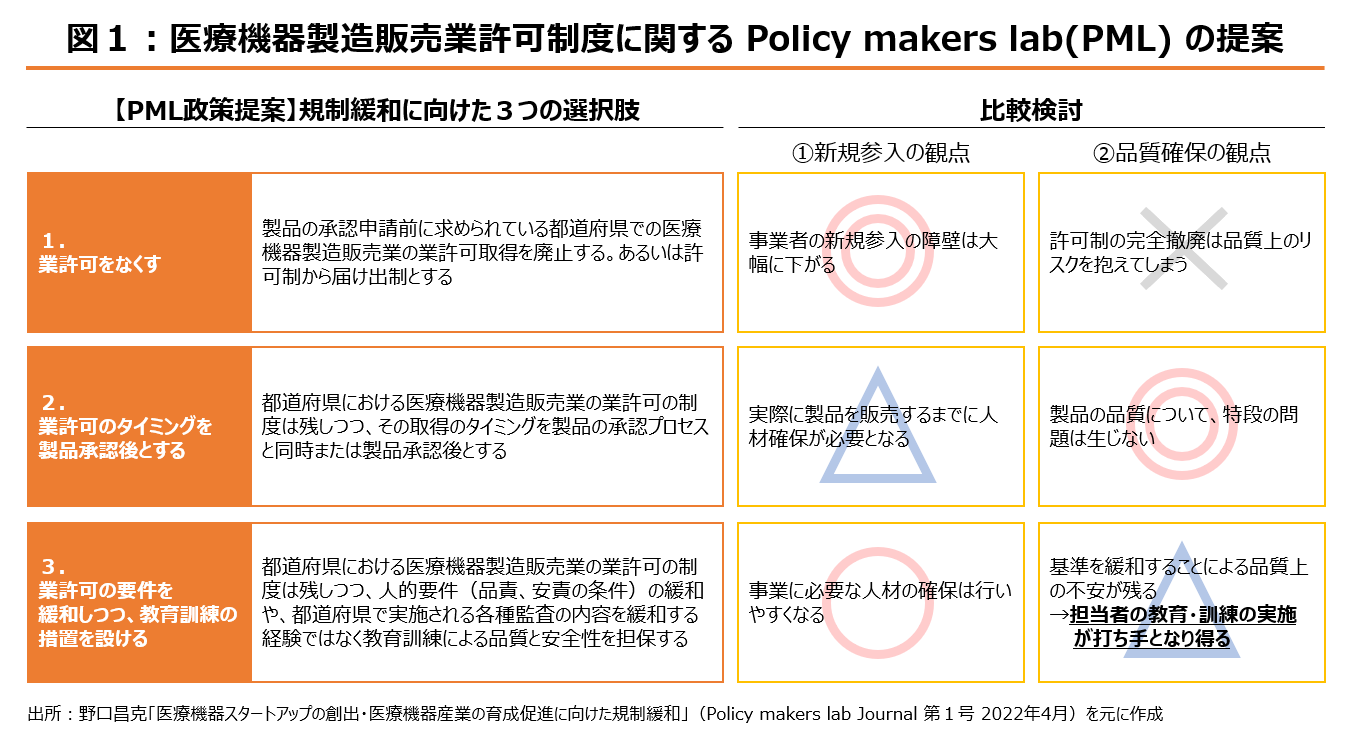

このことを踏まえて2025年1月に厚生労働省は、所管省令「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第169号。以下「QMS省令」という。)を改正し、省令に規定する業許可の人的要件「品質管理業務その他これに類する業務に3年以上従事した者」に、省令に定める所定の研修を修了した者も含める(当該者を国内品質業務運営責任者にする場合には、外部アドバイザーへの業務委託を義務付ける)こととしました。当該改正QMS省令は、同年4月1日より施行されることとなっています。

図1に示した2022年4月の政策案から政策実現までの流れを整理しますと、業許可の撤廃や業許可のタイミングの変更という案は採用されていない一方で、業許可の人的要件緩和や教育・訓練措置については政策として実際に実現したという経緯が伺えます(図2)。

改正QMS省令ではスタートアップを念頭に置いた医療機器製造販売業の人的要件の改正や、必要となる研修の内容等についても詳細に盛り込まれています(図3)。今後、改正QMS省令の内容に則り多くのスタートアップがSaMDの事業に参入することが期待されます。