2025 年 6 月、Policy makers lab(代表:福岡功慶)は、学校法人灘育英会(理事長:嘉納健二)および灘中学校・灘高等学校(校長:海保雅一)のご指導・ご協力のもと、同校の「土曜講座(総合的な学習(探究)の時間)」において、2 日間にわたる政策立案ワークショップを開催いたしました。

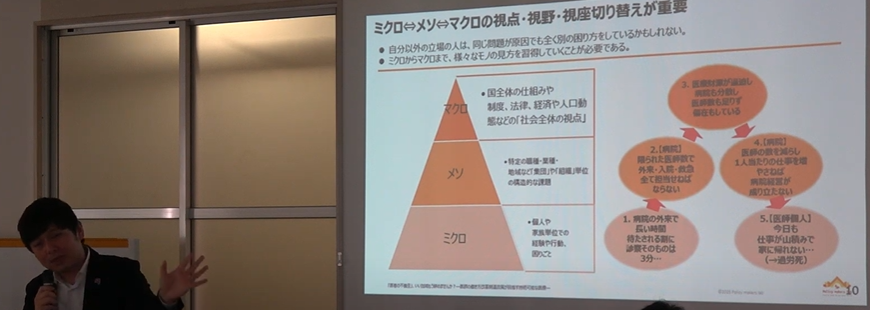

本ワークショップは、生徒自身が「自分ごととしてミクロに経験している社会問題」から出発し、それを「自分よりも少し広い(メソ)視野」、そして「社会全体を俯瞰するマクロな視座」にまで一旦昇華させた後、敢えてもう一度「自分とは異なる立場の人々が同じ真因から受けている別の問題(異なるミクロ)」へと目を向け直すというプロセスを通じて、公共への関心と責任を育むことを目的としています。これは、社会を一つの立場から一方向性に見るのではなく、異なる視点・視野・視座を往還することによって、「問題の本質(真因)とは何か」「解決の糸口はどこにあるのか」を多面的に捉える思考訓練であり、まさに公共に向き合うための「知の探究」そのものです。

こうした学びは、若い世代だからこそより感受性豊かに取り組むことができ、将来、「社会の問題・課題に気付き、それを放置せず解決に向け行動に移す心のあり方」──すなわち「パブリックマインド*」──の涵養につながると、私たちは信じています。

本講座の実現にあたり多大なご尽力をいただいた学校法人灘育英会および灘中学校・灘高等学校の関係者の皆様に、Policy makers lab 一同、心より御礼申し上げます。

- * Policy makers lab における「パブリックマインド」とは、社会問題・課題に気付いたとき、それを見て見ぬふりせずに「自分ごと」として捉え、他者の視点にも想像力を働かせながら、公共のために思考し、行動する姿勢を指します。

これは、既存の英語概念である civic mindset(市民的思考態度)や sense of civic responsibility(市民としての責任感)、public-spiritedness(公共心)とも通底するものですが、単なる関心にとどまらず「気付くことができたのであれば行動する」という自発的実践性に重きを置いている点が特徴です。

なお、英語における "public mind" という表現は「世論」「大衆の心理」などを意味する別の概念となります。

-Policy makers lab 講師一同(正面左から 植野 剛、福岡 功慶、藤川 葵、糀谷 泰彦、坂本 雅純)-

【Day 1:講義編】

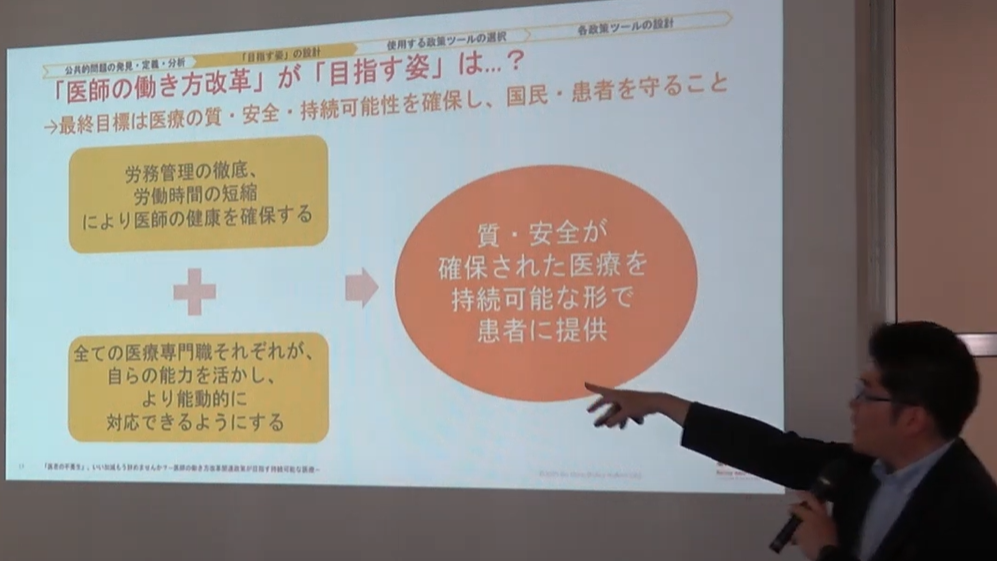

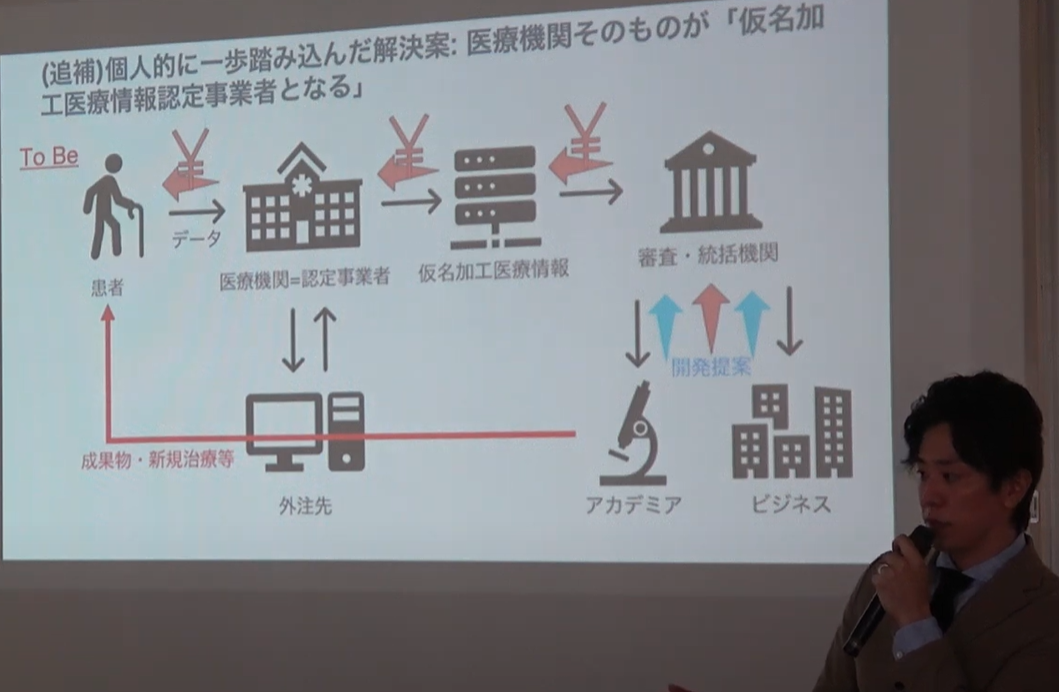

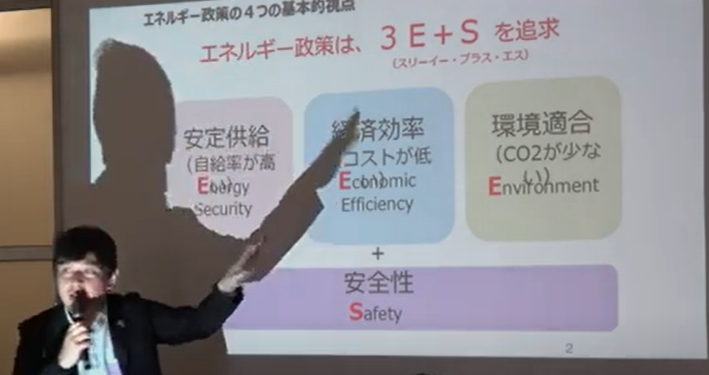

まず Day 1(1日目)には、自身の視野を「ミクロ(個人)」から「メソ(組織・地域)」、「マクロ(国家・社会)」へと広げて視座を高め、また常に行き来することの大切さや、政策立案の技法について講義を行いました。またそれらについて生徒の一層の具体的な理解につなげるべく、講師がそれぞれの専門領域である「医療・ヘルスケア」、「AI・デジタル」、「エネルギー・環境」の3テーマを題材とした講演を行いました。併せて、講師個人がどのようにそれぞれの人生の中でパブリックマインドを発露したのかについて解説し、生徒に激励のメッセージを送りました。

-Day 1 の様子(坂本)-

-Day 1 の様子(福岡)-

-Day 1 の様子(植野)-

-Day 1 の様子(糀谷)-

-Day 1 の様子(福岡(再))-

生徒の皆様には Day 1 の講義復習及び Day 2 のワークショップへの準備として、自分で身近に感じる問題意識等を元に探究してみたい政策テーマを設定し、ミクロ・メソ・マクロの視座切り替えや、2050 年における定性・定量の両面でのあるべき姿の模索という宿題を実施いただきました。

【Day 2:ワークショップ編】

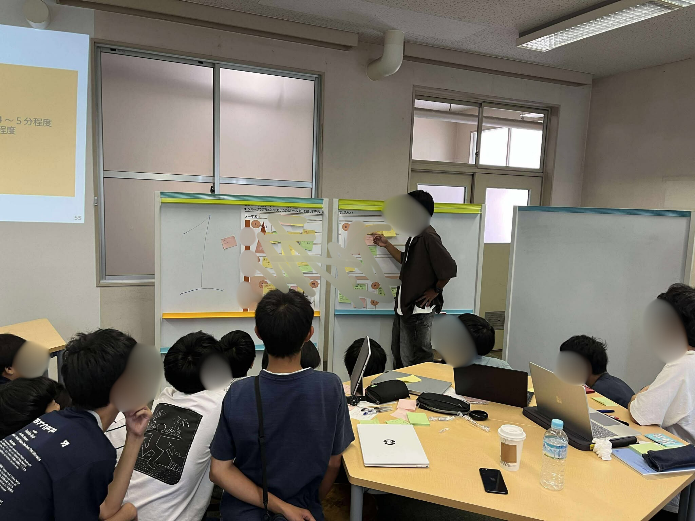

そして Day 2(2 日目)には、Policy makers lab 講師 1 名と生徒複数名によるグループを複数組編成し、生徒自らが宿題で培った要領を元に、グループで政策案作りを実施しました。具体的には、(ミクロ・メソ・マクロの視座やあるべき姿に加えて)政策案を作るにあたって必要となる既存の政府取組情報の調べ方や、講じるべき政策ツールの選び方などについて解説を行った上で、講師が各グループのファシリテーションサポートを実施しました。最後には各グループから政策案の発表が行われ、質疑応答や意見交換が活発に行われました。

このグループワークには、政策について考えるという内容そのものに留まらず、グループ内の他者の意見も尊重しつつ、「共創」することの難しさと大切さの双方を実感してもらう、という狙いも込められています。

最後の総括講評では Policy makers lab の福岡代表から、(たとえ完璧でなくとも)形にすることの大切さや、社会問題に対する当事者意識を持つことの重要さについて生徒にメッセージを伝えました。

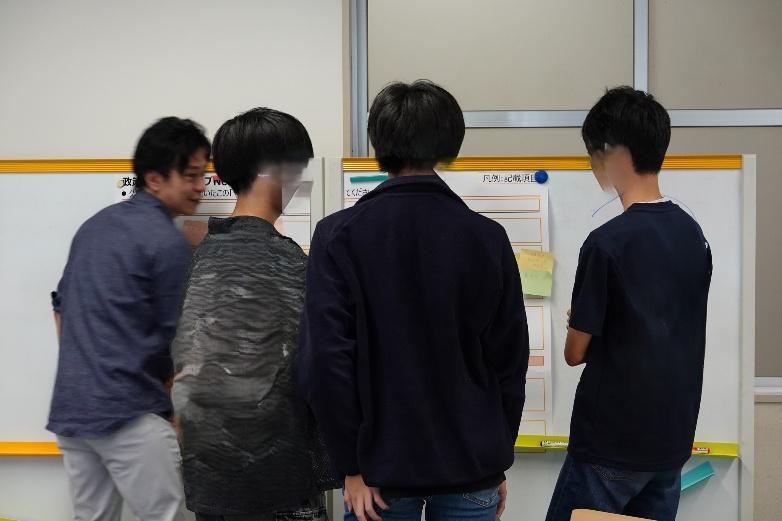

-Day 2 の様子(糀谷による解説)-

-Day 2 の様子(2枚目:生徒によるワークショップ内でのワーキング活動)-

-Day 2 の様子(3枚目:生徒による政策案の発表)-

-Day 2 の様子(福岡による総括講評)-

【評価】

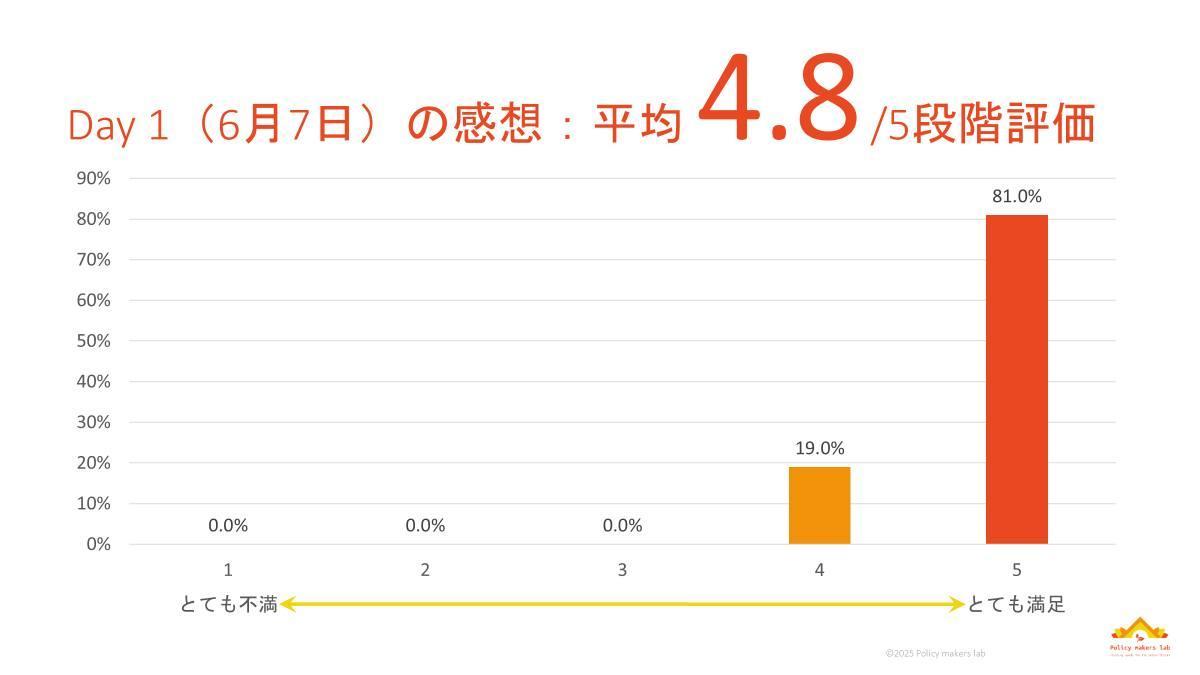

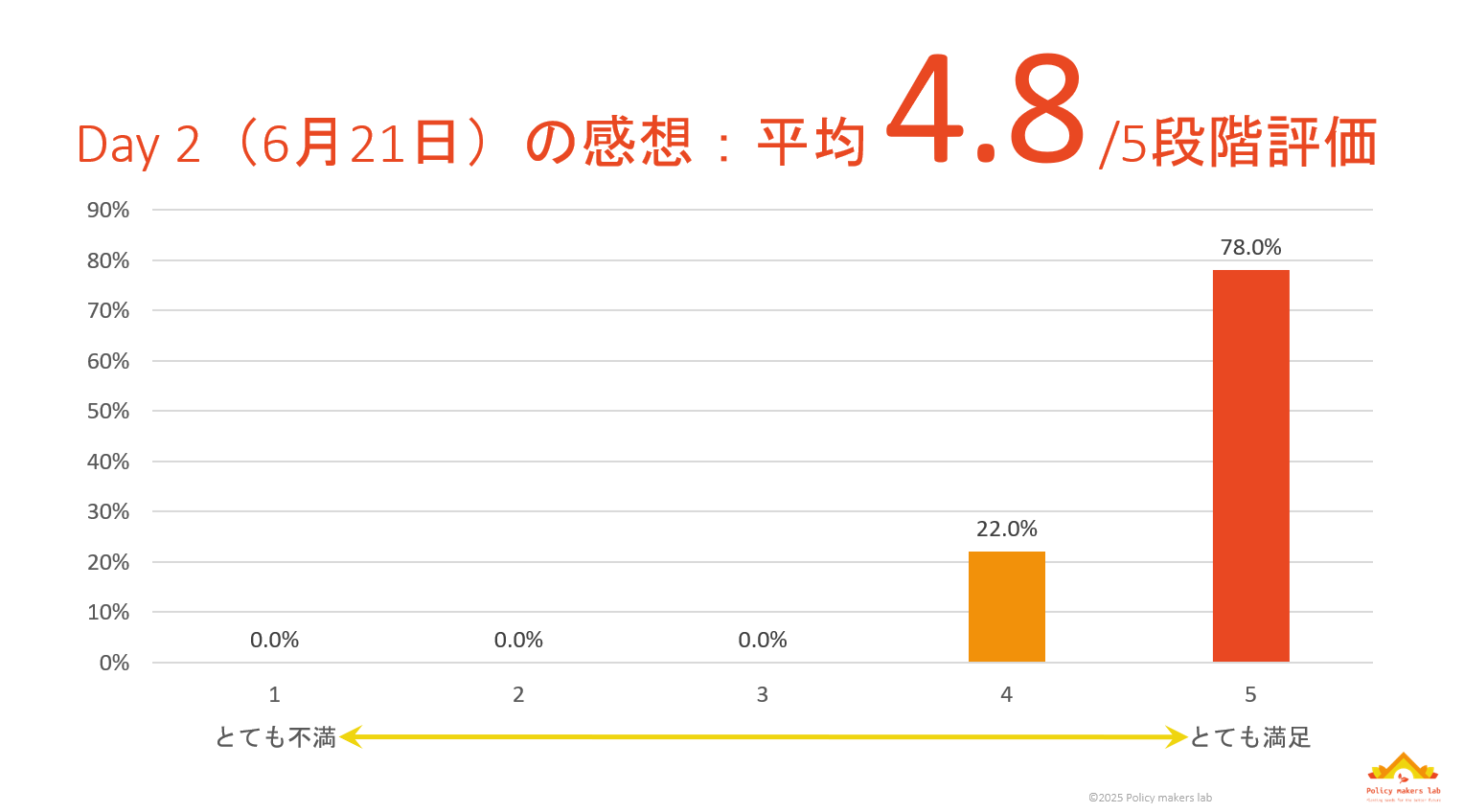

ご参加いただいた生徒からは、本講座に対して高い評価をいただけました。

例えば Day 1 とDay 2 の後に実施した生徒アンケートでは、両回とも 5 段階評価(5 が最上)で平均 4.8 という評価結果となりました。

講義を実施したDay 1 の後は、政策立案の過程の解像度が上がった、といったコメントを多くいただけました。具体的には生徒の皆様から、

「ぼんやりとした印象しかなかった政策についての解像度が大幅に上がった」、「政策の立案過程にメソッドがあり、アイデアを実現に落とし込むプロセスを学べてよかった」、「以前読んだ本で机上の理解に不完の部分があったのですが、今回の講義に実況と接続できました!」、「史上一番面白い土曜講座だった」というお声を頂戴できました。

グループワークを実施したDay 2 の後は、政策立案の面白さや難しさを肌で感じたというコメントを多くいただけました。生徒の皆様からは例えば、

「最初はなかなかミクロ・マクロの関係がつながらなかったですが、徐々にミクロからマクロへ、そして政策がつながっていく感じがして、とても面白かったです」、「”メソ”の価値を感じる講演でした」、「全ての案に欠点があり、損する人が出てしまうため1つに決めきることが難しかった」、「時間が足りず消化不良感はありますが、非常に楽しく、ためになる経験ができました」、「もっと何回もやってみたいです」、「本当にこの講座を取ってよかったです」

といったお声を頂戴しています。

また結果として、ご参加生徒の 8 割近くが外部の政策アイデアコンテスト等への参加・応募意欲を示す等、今後の更なるステップアップに向けた機運醸成にもつながりました。

【講座を振り返って】

福岡 功慶 コメント

身近な問題意識をきっかけに、視座を高め視野を広げて、社会課題を定義する。それを改善するための政策ツールを選択し詰める。官僚でも容易ではないこのワークショップを約 7 時間やり抜いた灘校の生徒の知的好奇心・耐久力に感心しました。この経験が、今後の人生を楽しくたくましく生きる糧となることを祈っています。

植野 剛 コメント

「社会問題を自分ごととして捉え、自身とは立場の異なる他者の視点にも気を配りながら公共のために考え、動く」──私たちが「パブリックマインド」と呼んでいるこの姿勢は、決して社会人になってからしか育たないものではありません。今回の講座の対象は中高生ですので、皆が皆すぐにピンとはこなかったかもしれませんが、それで構わないと考えています。今回は「種蒔き」に過ぎません。彼らにもこの先の長い人生の中で、きっといつか、自らの中に「パブリックマインド」の芽生えを感じる瞬間が訪れるはずです。その時に、この 2 日間のことを、ぼんやりとでも思い出してもらえたなら──講師として、また先輩として、これ以上の喜びはありません。その時こそ、「精力善用」・「自他共栄」という校是が、真に「腹落ち」する時なのではないでしょうか。

糀谷 泰彦 コメント

大人であっても容易ではない「政策立案」という課題に対し、その概要や実現可能性、さらにはロードマップまでを中高生に思い描いてもらうべく、試行錯誤を重ねました。ところが我々の予想を超えて、灘中学校・高等学校の皆様は極めて主体的に本講義に参画され、答えのない問いに対して真剣に、そして生き生きと自らの解を模索する姿勢を拝見し、私たち自身にとっても多くの学びと刺激を得る機会となりました。身のまわりの「問題」を抽象化して「問い」と捉え直し、それを他の文脈や事例と照合・修正しながら構造化していく過程。その際に求められる情報収集、信頼性の検証、ファクトチェックといった一連の思考様式と技術は、まさに現代を生きるすべての人に求められる重要なスキルセットです。しかし皮肉にも、そうした能力こそが情報化社会において最も欠如しがちであり、それゆえに陰謀論や不信の拡大といった社会的課題を助長しているようにも感じられます。本講義が、灘中学校・高等学校の皆様にとって、前述のスキルやマインドセットを育む一助となっていれば、これに勝る喜びはありません。

藤川 葵 コメント

将来世代である中高生が「2050 年の社会」を構想し、政策立案に挑むという今回のテーマは、灘校の学生にとっても決して容易ではなく、極めて高い思考力と想像力を要するものだったと思います。2050 年は、彼らがちょうど 40 歳前後となる年齢であり、私たちファシリテーターの現在と重なる未来でもあります。自身の人生と重ねながら社会を構想することは、中高生にとって困難である一方で、かけがえのない学びの機会になったと感じます。人口減少の進行やAI技術の実用化、日本を取り巻く国際環境の変化など、先行きの不確かな未来を思い描くことには、大きな想像力の飛躍が求められたはずです。それでも、日頃からの学びに対する真摯な姿勢と、優れた吸収力をもつ彼らは、極めて高い集中力とスピード感をもって課題に取り組み、自分の言葉で社会への考察を語る姿が印象的でした。今後、大学や社会へと進む中で、女性をはじめ多様な背景を持つ人々と出会うことになると思いますが、男子校という自由な空気の中で育まれた活発な議論の文化を、ぜひこれからも大切にしていただきたいと思います。

坂本 雅純 コメント

まず灘校関係者の皆様には、今回このような貴重な機会をいただけたこと、感謝申し上げます。2 日間にわたりご用意したコンテンツは、正直に言えば社会人にとっても決して簡単な内容ではありません。生徒の皆様は「政策作りとは何か」の理解に懸命に取り組み、ご自身やグループで設定したテーマを、限られた時間で掘り下げながら「政策案」として形にしていただけました。心から嬉しく思います。様々な団体が主催する政策案コンテスト等に応募されることも歓迎です。生徒の皆様が、将来「パブリックマインド」を基に、地域、国、ひいては世界の公益のために存分にご活躍いただけたら、講師としてこれ以上の幸せはありません。

【今後に向けて】

医学・医療の世界では、「小医は病を治し、中医は人を治し、大医は国を治す。」という言葉があります。もちろん必要に応じて視点・視野・視座を自在にコントロールできる力は、政策や医学に限らず、あらゆる分野で重要です。しかし冒頭に述べた通り、こうした力は社会人だけの専売特許ではありません。多くの中学・高校・大学生にとっても、政策案作りの取組を通じて「パブリックマインド」の一端に触れることは、将来自分の人生をより良いものにするきっかけとなります。

Policy makers lab は官民の有志により現場に根差した政策案作りに取り組んでまいりますが、同時に当ページでご紹介したような、学校現場での政策案作り体験教育のお手伝いも実施させていただきたいと考えております。ご興味・ご関心をお持ちの学校関係者の皆様は、下記担当までお気軽にお問い合わせください。

担当:Policy makers lab 事務局 坂本 雅純(SAKAMOTO Masazumi)