|

植野 剛 |

|

PROFILE 京都大学医学部医学科卒。心臓血管外科医師として、倉敷中央病院及び兵庫県立尼崎総合医療センターで診療、学術・研究、教育に没頭。同時に、医療情報面や臨床運用面における改善活動を通じ、医療の安全・質の向上、臨床業務の効率化、病院の収益率向上にも寄与。そのような中、臨床現場における数々の非効率性や医療制度上の問題等への課題感が増大。それら課題に対処すべく、①ヘルステック企業で医療機器・DX を含むソリューションにより直接的に、②Policy makers lab で政策立案・発信により制度面から、③NPO CALS Japan Working Group 代表として心臓血管外科術後患者に特化した心肺蘇生プロトコール(CALS)の日本への導入・普及により、日本の医療の安全・質・効率・持続可能性の更なる向上を通じ、医師の本分である「公衆衛生の向上及び増進への寄与」「国民の健康な生活の確保」に取り組んでいる。 |

第1・第2の環は、「国家」や「社会」といった比較的マクロな観点からの話題でした。しかし国家や社会は、より小さな「コミュニティ」や「個人」の集合体として成り立っていることは言うまでもありません。それらコミュニティや個人それぞれの「生命、自由及び幸福」、昨今の言葉で言えば「ウェルビーイング Well-being」が脅かされているようでは、一見、国家や社会が発展しているように見えたとしてもそれは「砂上の楼閣」に過ぎず、持続可能な発展を期待できるものではありません。そもそも自分自身や身近な人々の今日明日の生命や生活を含む Well-being が脅かされている状況で、国家の経済発展や経済安全保障について落ち着いて議論することができるでしょうか。人間も動物である以上「本能」から完全に自由になることはできず「将来の不確実なリスクに対して今の行動を律するようにはできていない」のです。

日本国憲法にも Well-being(生命、自由及び幸福)の追求は「国民の権利」として定められています。これは「幸福追求権」とも呼ばれます。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十三条

自分自身や身近な人々の “Well-being” が確保され、増進しているという実感があって初めて、より長期の目線、マクロな観点、高い視座でもって「将来の不確実なリスク」にも想いを馳せ、議論ができるようになり、ひいては国家や社会全体の持続可能性の向上や強靭化に繋がるものと私たちは考えます。

Well-being の大小はどのように測ることができるか

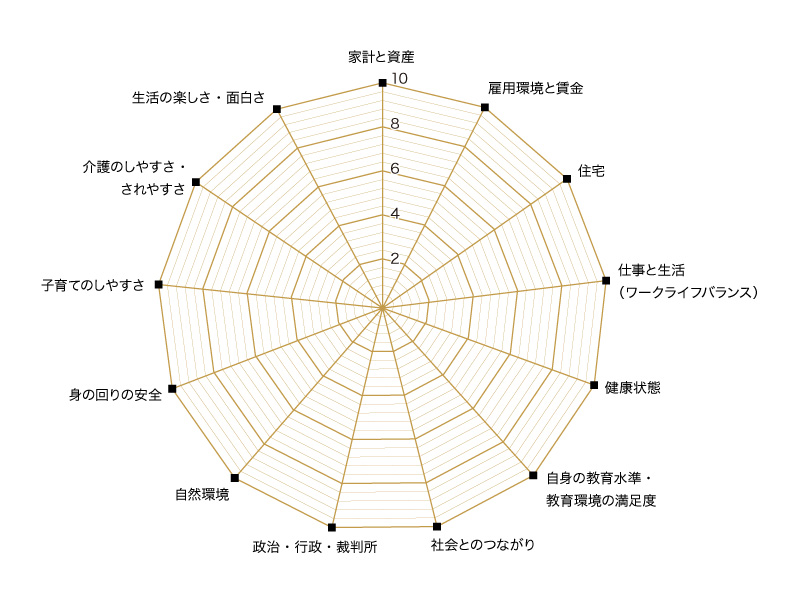

“Well-being” と一口に言っても、コミュニティや個人によって「どのような状態を『幸福』と感じるか」の方向性は当然それぞれ異なり、多様です。例えば内閣府が毎年行っている「満足度・生活の質に関する調査」を参考にすると、次の13分野が挙げられています。

- 家計と資産

- 雇用環境と賃金

- 住宅

- 仕事と生活(ワークライフバランス)

- 健康状態

- 自身の教育水準・教育環境の満足度

- 社会とのつながり

- 政治・行政・裁判所

- 自然環境

- 身の回りの安全

- 子育てのしやすさ

- 介護のしやすさ・されやすさ

- 生活の楽しさ・面白さ

これらのどの分野をどの程度重視するかは国民一人ひとりで異なり、またこれらを「主観的満足度」で相対的に評価するとなると、万人共通の絶対的・客観的な尺度は存在しません。しかし、少なくとも国民一人ひとりのこの13分野における満足度を下記のようなレーダーチャートにプロットした時に、その面積が最大になるようにすることが Well-being の増進である、と考えることはできそうです。

従って、国民一人ひとりの面積(すなわち well-being)を眺めてみた時に、

- 最小値のボトムアップ

- 中央値の向上

- 総和(それを人口で割れば平均値)の向上

のそれぞれを国家としてどのように後押し・支援し、達成するかが、国家の発展・持続可能性を考える上では必須であると考えます。

なお、上記13分野のいずれを取り上げても、他者との関係性を考えず個人が単独で満足度の向上を図ることは容易ではなく、その意味で「コミュニティ」を形成することでいかにその分野の満足度向上を支えられるかが、これからの時代のカギになるのではないでしょうか。社会の多様化により、企業や家族、地域といった旧来からあるコミュニティに留まらず、社会活動(ボランティア)や趣味・悩み等の共有や発信を行うコミュニティも多数現れてきています。また、近年の技術発展により、必ずしも対面に限らず、オンラインのコミュニティも盛んに形成されています。そうした多種多様なコミュニティを通じて、人は自身の「生命、自由及び幸福」すなわち “Well-being” を追求している、とも言えます。

こうした国民一人一人が思い描く多様な “Well-being” の増進・達成を、様々な種類・規模のコミュニティの「環」で支えることができれば、その前向きな力が必ずや第1・第2の環、ひいては「日本」の更なる発展に繋がるものと考えています。本章では、その「個人の Well-being」や「それを支えるコミュニティ」を、政策面からどのように支援することができるのかについて考えてみたいと思います。

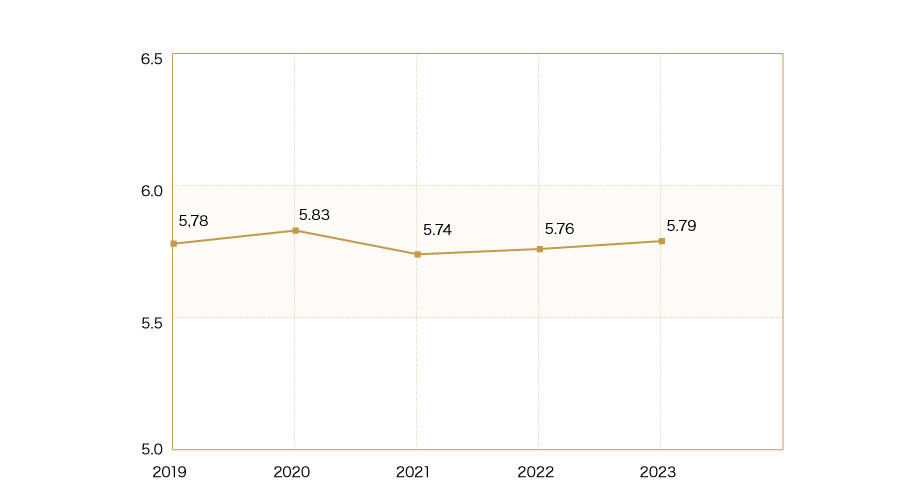

第3の「環」が2050年に向けて目指すもの

さて『日本生存戦略』全体を通じた2050年に向けての目標は、我が国が世界における主要国としてのプレゼンス・経済規模の維持規模を維持しながら、個人・コミュニティの幸福・満足を追求することを目指します。というものでした。これまで述べてきた通り、その為には多様な国民一人ひとりの満足度(well-being)が継続的に上昇し続けていることが望ましいと考えられます。そこで、日本国内における「国民一人ひとりの満足度(well-being)」の推移や総合的な満足度に特に影響を与える分野等については、内閣府による「満足度・生活の質に関する調査」の結果が参考になります。初回の調査である2019年以降の「総合的な生活満足度」の推移は以下のようになっており、コロナ禍を契機に一旦低下した後、また緩やかに上昇傾向がみられています。

(内閣府「満足度・生活の質に関する調査」より)

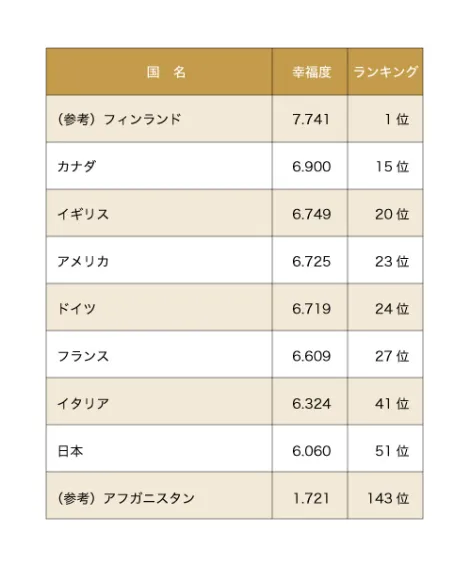

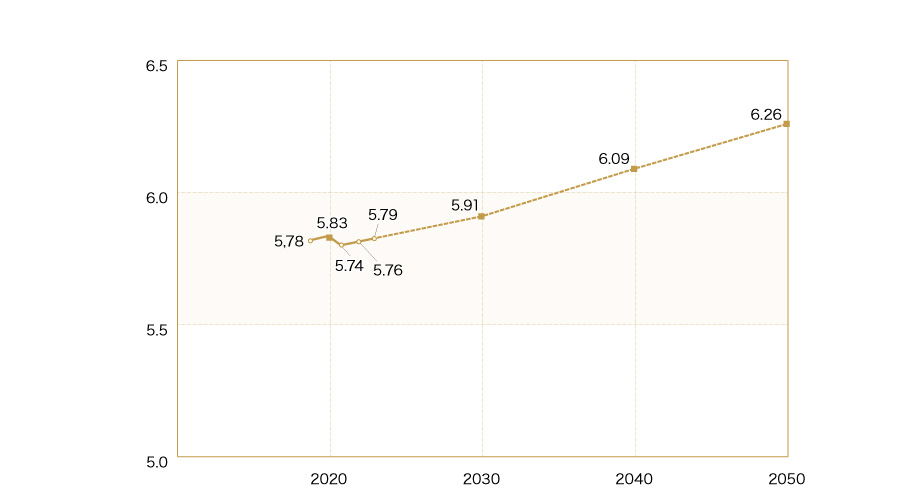

この「総合的な生活満足度」の、2050年時点における定量目標値を設定する上で、ベンチマークとして世界を見渡してみましょう。他国と比較してどうか、という観点では、国際連合の持続可能開発ソリューションネットワーク(the UN Sustainable Development Solutions Network)が発行する幸福度調査のレポートである、世界幸福度報告(World Happiness Report)が参考になります。世界幸福度報告の2024年版は2024年3月20日に発行され、世界幸福度ランキングにおいて、フィンランドが7年連続で世界1位、日本は前年よりも4つランクを落とし、世界51位でした。このランキングで上位を目指すことに意味があるかどうかの議論は置いておくとしても、現状、G7 中で最下位である事実は少なくとも認識しておく必要があるでしょう。

なお、この幸福度の数値は、2021〜2023年の3年間の数値の平均となっています。現状の G7 構成国の平均値と同水準を目指すのであれば、{(5.74 + 5.76 + 5.79) / 3} * (6.584 / 6.060) = 6.26 ということになりますので、まずは「満足度・生活の質に関する調査」における「総合的な生活満足度」の、2050年時点における定量目標値は、6.26 としてみましょう。

第3の「環」に盛り込む政策分野とその理由

それでは、その「2050年時点における『総合的な生活満足度』の目標値 6.26」を達成するためにどのような政策的なアプローチが考えられるでしょうか。私たちは、この第3の環の中で、(1) 健康・医療・介護・福祉等を中心とした(狭義の)Well-being、(2) コミュニティ、(3) 教育、の3つのテーマで議論を進めました。「(1)(狭義の)Well-being」の中では、個人の健康や生命、生活の質を支える医療の持続可能性や、出産・育児・学童保育、終末期医療・介護等について、「(2) コミュニティ」の中では、個人の well-being を向上させる存在としての多様な家族のカタチやオンラインコミュニティについて、「(3) 教育」の中では、リカレント教育について考えています。

なお、福岡代表による序文にも記載のあるように今回の「日本生存戦略に向けた中間報告」は、Policy makers lab としてもあくまで“中間取りまとめ”的な位置付けとなりますので、この第3の環(Well-being を支えるコミュニティの環)についても項目としての網羅性は決して高くありませんし、また今回取り上げている項目の中には、まだまだ粗削りな状態のものも少なくありません。例えば、初等・中等・高等教育や年金、生活保護、住居等のテーマは、取り上げる必要を認識しつつも今回の取り組みにおいては深堀りすることが叶いませんでした。今後、最終取りまとめに向けてこれらのテーマもカバーすべく我々としても政策的議論を深めて参りますが、是非、読者の皆様からも忌憚なきご意見を賜り、今後の議論の糧とさせていただけますと幸いです。