多様な家族のカタチの実現

|

坂本 雅純 |

|

PROFILE 2017年早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒(2014年英国ケンブリッジ大学ペンブルックカレッジ留学プログラム参加)。 国家公務員として、SDGs×地方創生×産業の取組、デジタルインフラの海外展開戦略作りや中堅中小企業の新興国展開の支援等に従事した。いわゆるコロナ対応業務も経験。現在は施策調査・コンサルティングに従事しつつ、独立行政法人のシンクタンクで独自の政策・歴史研究を進める。 歴史能力検定1級日本史博士・1級世界史修士。アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館(元強制収容所)を訪れた際、「人の顔を見ない・現場感のない”政策”がどのような結果をもたらすのか」を痛感し、現場に根差した政策への問題意識を持つ。 |

いま起こっていること

日本の家族と人々の人生の姿は多様化し、昭和の時代から変化しています。夫と妻の役割の変遷に加えて、事実婚、選択的夫婦別姓、同性婚等を巡る議論等は平成の時代から行われてきました。

日本国憲法では、国民は性別により差別されない旨(14条1項)、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する旨(24条)、家族事項は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法律で制定されるべき旨(24条)が定められています。他方で、選択的夫婦別姓は合憲という裁判判例が積み重ねられています。また、法制審議会では1996年に選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を答申しました(自民党の反対等により国会への法案には至らず)。

その後、家族形態は一層多様化しています。

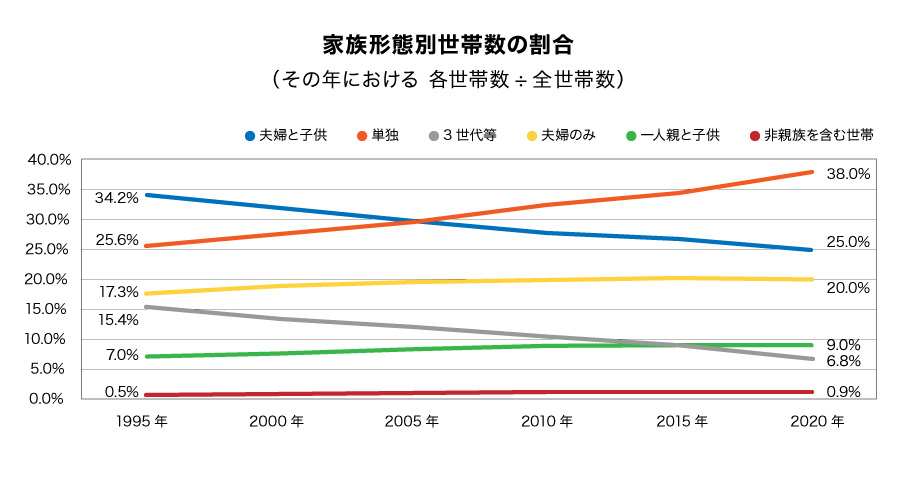

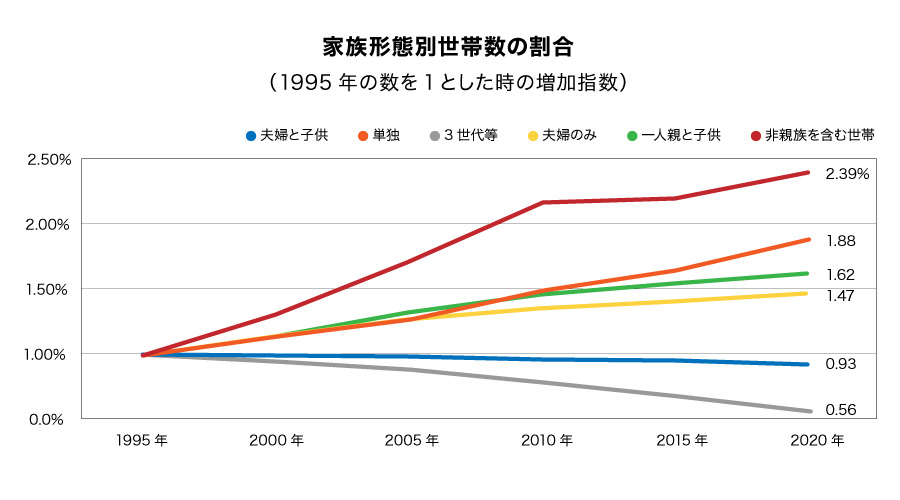

前世紀に最も多かった「夫婦と子供」という世帯の割合は減少傾向にあり、単独世帯が全世帯の40%を占める状況となりました。平成30年情報通信白書によれば、(離婚や死別ではなく)未婚単身者の増加等がその要因です。また、世帯数こそ少ないですが「非親族を含む世帯」の増加率は他世帯と比較して多いことが分かりますし、「一人親と子供」の増加傾向も注目されます。統計上「単独世帯」「非親族を含む世帯」「一人親と子供の世帯」「夫婦のみの世帯」が増加傾向にあります。ただ、この統計では多様な家族の内容実態が正確に把握できていないという批判もあります。たとえば同性カップル世帯も、シェアハウスで若者4人で共同生活する世帯も、同じ「非親族を含む世帯」として計算するのでしょうか。現状の国勢調査では、当事者ですら、自分がどの世帯に当てはまるか分からない・答えづらい場合があります。このように正確な実態把握すらされない中で、多様化が進む家族のカタチは果たして社会的に十分に担保されていると言えるのでしょうか。

※ここでいう「親族」とは夫婦や子供、親、祖父母に加え、「曾祖父母、曾孫、叔父・叔母、甥・姪、いとこや親戚の子」を指す。「非親族」とは「友人の子どもを預かっている場合やホームステイをしている人等、親族以外の同居人(住み込みの雇人を除く。)」を指す。

そもそも、内閣府男女共同参画局による「男女共同参画社会に関する世論調査」を見ても、「夫婦のみ」や「夫婦と子供」といったいわゆる「典型的な」家族観に基づく質問から構成されており、「多様な家族のカタチ」そのものについての世論は見えて来ません。唯一、「夫婦の名字・姓に関する意識について」の設問のみが、この話題に近しいものかもしれません。その中では、夫婦別姓について「考えたことがある」人の割合は30~39歳の50.8%をピークに、70歳以上の34.5%まで漸減する状況です。

同時に家族の在り方は、当事者の「万が一の事態」にも影響を与えます。

例えば医療従事者は、「意思表示が困難な、生命の危険がある患者」に直面した場合、当患者の内縁関係にある人の意思に応えることの妥当性や、逆に人間関係的に疎遠となっている親族に相談することの妥当性等に難渋しています。前者は患者との法的親族関係が明確でなく、後者はかえって親族から相談自体を忌避されがちだからです。これらの局面は民法や戸籍法が想定していないケースですが、今後家族の形を考える上では避けて通れない課題です。

現在「家族」として守られる法益は、第二次世界大戦終戦後に定められた日本国憲法や民法が想定した内容に概ね限定されています。しかし時代の変遷による価値観の多様化等により、様々な「家族」の数が増加し、中には法的・社会的保護を求める声もあります。状況の打開にはさらに司法府や立法府、各府省庁、そして主権者たる国民の間での議論を醸成していく必要があります。

すでに政府が取り組んでいること

政府としても実態把握の調査自体は行っています。

例えば男女共同参画白書のコラム等にその情報を見ることができますし、内閣府では「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」が2021年に発足し現在も取組を続けています。同研究会第7回では事実婚の法的扱いに関する整理資料の配布もありました。

また裁判所も、内縁関係等の調停や選択的夫婦別姓に関する訴訟の処理等を進めています。特に後者では、夫婦同姓は合憲という判例が多く蓄積されていますが、その中でも2024年3月に札幌高等裁判所は、社会の変化による憲法の解釈変更を行い、夫婦同姓を強いる民法と戸籍法の規定に対し違憲判決を出しました。政府は係争中の本訴訟や同種訴訟の判断も注視していきたいという見解です(2024年3月14日林官房長官会見)。

国会でも度々議論になりますが、選択的夫婦別姓は「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていく」というのが政府の立場です(令和3年第204回国会74番「選択的夫婦別氏に関する質問主意書」答弁)。他方でLGBTについては、2023年にLGBT理解増進法が成立し、一つの節目となりました。

なお渋谷区や世田谷区等、性的少数者への配慮を含むジェンダー平等の実現を趣旨として、法律上の婚姻とは異なる形での「パートナーシップ証明」制度を制定した自治体もあります。

例えば渋谷区ではパートナーが証明書を提示することで、防災(水防または応急処置)業務により死亡したもう一人のパートナーの死亡保障一時金の受給対象となったり、区営住宅・区民住宅に「家族」として入居申込みを行えたり、住民票の続柄にパートナーの「縁故者」と記載することができる等のメリットが用意されています。また東京都全体では「パートナーシップ宣誓制度」を設けており、宣誓者への実利や法的保護はありませんが、性的少数者への社会的理解の醸成を促しています。

医療現場の対応策としては、厚生労働省より、医療機関や医療関係者が身寄りがない患者にも必要な医療を提供することができるよう、『身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン』が発出されています。

目指すべき未来の姿

①まず、社会的に認識されていない家族のカタチとその課題を整理する

②次に、①の社会的な理解を醸成する

③そして、新たに制度面で保護すべき論点は何なのかを整理し、制度改正する

という3点が重要であり、目下はそのための国民的な議論の活性化が欠かせません。

①について

例えば内閣府「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」で明示されている「新しい家族」は、

- 同性婚

- 一人親

- 再婚家族

- シニア結婚

- 養子

- 共働き

- 専業主夫家族

- シェアハウス

- グループホーム

- 友人共同体

- バーチャル(擬似)家族

- ペット

- AIロボット

- レンタルフレンド

です(出所:同研究会第1回資料3 中央大学山田昌弘教授資料)。

しかし研究会の庶務は内閣府の男女共同参画局が務めていることもあり、その後の議論の主な照準は女性の雇用や社会参画に当てられています。

先述のとおり、事実婚、国際結婚等のような「新たに認めてほしい家族」のカタチを一層明らかにしていく必要があります。逆に医療現場で起きている疎遠家族の事態のように「解消したいのにしきれない家族」の課題状況も整理すべきです。

②について

選択的夫婦別姓について「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視」すると政府が述べているように、家族のカタチを巡る政策は国民的な理解を得る必要があります。こうした議論の方向性自体に慎重な保守層も一定数いる中で、彼ら/彼女らの反対意見の趣旨もよく汲み取りつつ、効果的な解決策のノウハウを提案ベースで蓄積していく必要があります。

③について

家族規定を盛り込んだ民法や戸籍法等の現行法令のボトルネックを探りつつ、それらに①の内容をどう包含していくかが問われています。

法改正を検討する際は、発生し得るデメリットとその対応も同時に明らかにする必要があります。また、憲法第24条の「両性の合意」に基づく婚姻という文言も、変える必要があるかもしれません。

2050年には、先述の①②③の課題が解決し、当たり前のように多様な家族のカタチが法的・社会的に認められる姿が望ましいと考えます。

先述の国勢調査結果における2020年の世帯数を実数ベースで見た場合、「非親族を含む世帯」数が約50万、「一人親と子供」の世帯数は約500万、単独世帯が約2150万となります。そこで、多様な家族のカタチの政策的実現により、

- ア:「非親族を含む世帯」全て(50万)

- イ:「一人親と子供」の世帯の8割(400万)

- ウ:「単独」世帯の約半数(1100万)に当たる人が仮に(初音ミクと結婚する等して)2人家族を形成した場合の世帯数(1100万÷2=550万)

が恩恵を受けると仮定します。そうしますと、

- ア+イ+ウ=50万+400万+550万=1000万

ですから、定量的な目標の例として「2050年の国勢調査に、現在の国勢調査にはない新しい家族分類として計1000万世帯が表示されること」が望ましいと考えます。

同国勢調査では2020年の「夫婦のみ」世帯数が約1100万、「夫婦と子供」世帯数が約1400万となっています。2050年は現在よりも人口が減少しているという予測も考慮する必要はありますが、概ね、現在多数派であるこれら世帯に匹敵する数を、多様な家族のカタチが占めることになります。

未来のために何をすべきか

| 政策案① | 2030年を期限とした、社会的に認識されていない多様な家族のカタチの類型と課題の整理、国民的議論の喚起 |

政府や国会での調査及び研究活動を活発に行うことが想定できます。

政府の取組としてはまず、「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」において、女性の雇用や社会参画以外のテーマも政策案を議論する形で取り上げることが考えられます。その研究会で取り上げられた新たな家族のカタチを、総務省国勢調査の調査票の家族形態に係る回答選択肢として加えて集計も詳細にすることも、実態解明の上で効果的です(現在の回答結果は「非親族を含む世帯」に集約される)。他にも11月第3日曜日の「家族の日」に様々なテーマでのシンポジウムを官民で開催する等、国民的な議論の喚起も有効です。

国会の議論は主に法務委員会で行うことが想定されますが、課題の整理や社会的な理解の醸成を試みるなら、新たに「家族多様性委員会(仮)」を設置したり、憲法審査会の議案・請願内容に家族関係のテーマを盛り込んだりすることが考えられます。

テーマの多様性に鑑み、政府の所管部局は内閣府の男女共同参画局ではなく、こども家庭庁に移管し、同庁に「家族多様性室(仮)」を設置するのが望ましいと考えます。その上で同室から、多様な家族のカタチの実現を政府戦略に盛り込めると取組が進みます(例:「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」へ追記するなら、「Ⅲ(7)多様性の尊重と格差の是正」に「⑦多様な家族の実現の推進」という項目を記載)。

その上で、必要に応じて調査や研究会を複数回開催し、シンポジウムやガイドラインを実施するための予算(委託調査スキームを想定し、年間2億円程度)を積むと一層効果が上がります。

国会では、リベラルな考えを持つ議員や政党同士を中心にボトムアップで連携し、「多様な家族の形を考える議員連盟(仮)」を設立することが想定できます。当議連の活動を通じ、法務委員会や憲法審査会、乃至は新しく儲ける「家族多様性委員会(仮)」での議論を活発化させることが考えられます。

| 政策案② | 2040年を期限とした法整備と社会的理解の増進、2050年を期限とした多様な家族のカタチの実現 |

先述のとおり、法整備を進める上で必要な論点整理を国会や政府で行い、2040年をメドに民法や戸籍法をはじめとする関係法令を改正することが考えられます。取組の中で、憲法(第24条)改正の発議と国民投票の取組も併せて行う必要性が出てくるかもしれません。

その他、LGBT理解増進法を改正して、法的保護対象を、現行法で対象となっていない家族(総務省国勢調査で「非親族を含む世帯」に属する人等)に拡大しつつ、誹謗中傷対策の制度の対象拡大を図ることも考えられます。

パートナーシップ制度を全国自治体に広げつつ(導入自治体割合を2050年までに90%に増加させる)、先述のとおり国会や政府での議論を積極的に行うことが想定されます。法律技術論の話になるため、政府で中心となる部局は子ども家庭庁に加えて、法務省法制審議会の家族法制部会や民法(遺言関係)部会が想定されます。憲法改正に議論が発展する場合は、国会の憲法審査会の活動が期待されます。

司法外交の一環として、デンマーク(同姓カップルに婚姻と同等の関係を認める「登録パートナーシップ法」を施行済)、フランス(民法改正により民事連帯契約(PACS)や同性婚の制度を整備済)、イギリス(同性婚を法制化済、宗教性に縛られない家族形態を定めた市民パートナーシップ法も施行済)等と覚書を締結し、情報共有等の連携を加速化させることも効果的です。