出産育児教育

|

Lee Ryo |

|

PROFILE 大阪府出身。日本国籍。ヘテロ男性。フランス在住。 母が鹿児島出身の日本人、父が兵庫県出身の在日韓国人2世、妻がパリ出身のフランス人。 目標は、立場や意見が違うひと同士のコミュニケーションをエンターテイメント化して、人類の全体最適を図ること。 ゲームや漫画や動画を制作して暮らしている。 |

いま起こっていること

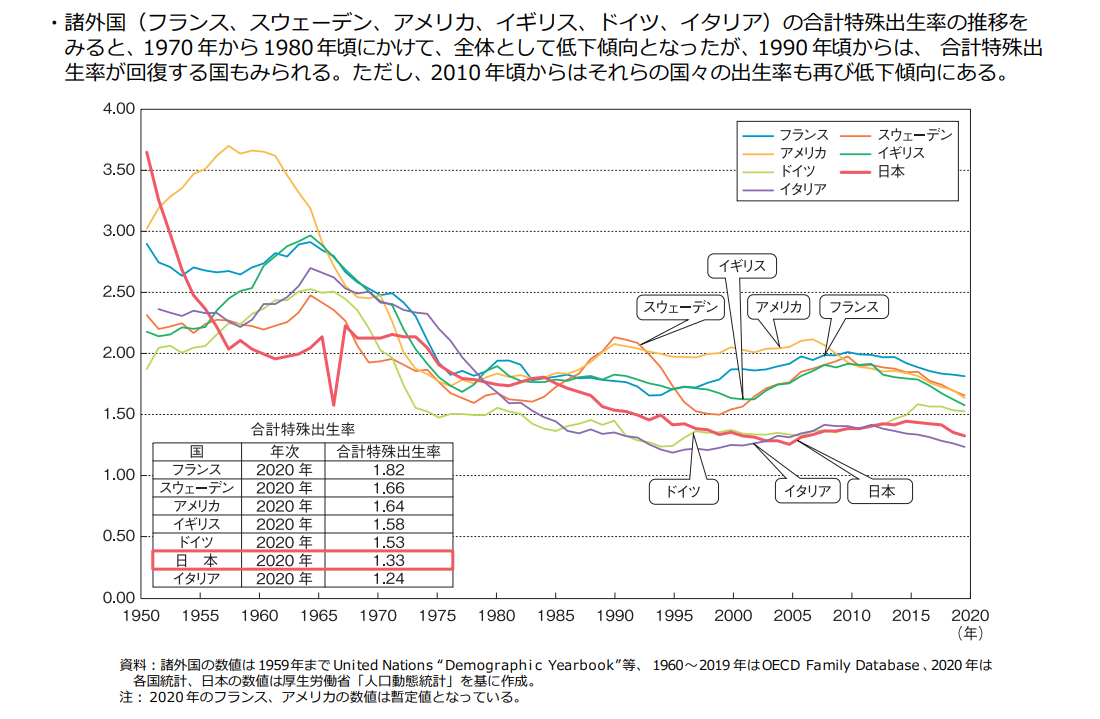

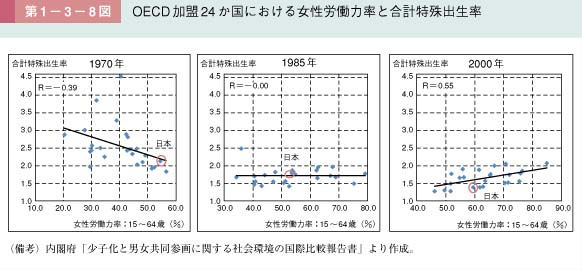

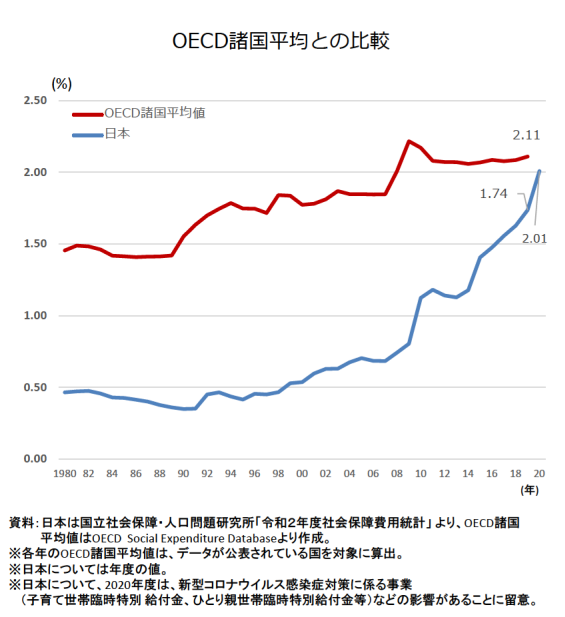

長期的に見て、第二次世界大戦後の先進国ではいずれも少子化が進行しています。(※1)その共通要因として、乳幼児死亡率の低下や、産業構造の変化による教育期間の長期化と育児教育費用の上昇があります。その中でも1980年以降の日本では、女性の社会進出があまり進まず、出産育児教育に関する社会環境整備も遅れたため、先進国間で比較した場合に少子化問題がより深刻化していました。(※2)先進国の中では高い出生率を保つフランスやスウェーデンでは、女性労働力率が高く(※3)、家族関係社会支出のGDP比も高いです。ここから、女性が働きながら子どもを産み育てることを支援する政策が出生率を高めると推測されます。そこで日本政府は、保育サービスを始めとした家族関係社会支出を増やしてそのGDP比を1990年代の0.5%から2020年の2%まで増やしてきました。(※4)

(※1)先進諸国での出生率の推移 出所:内閣府 少子化社会対策白書 令和4年版

(※2)女性の社会進出と出生率の関係の変化 出所:内閣府 男女共同参画白書 平成18年版

(※3)女性の労働力率の国際比較 出所:内閣府 男女共同参画白書 平成28年版

(※4)家族関係社会支出対GDP比の推移 出所:内閣官房 第1回こども未来戦略会議資料5−3

時系列で日本の政策をおさらいすると、以下の通りです。

- 1990年の「1.57ショック」を受けて日本は少子化対策に乗り出し、1994年に「エンゼルプラン」を策定し、主に「保育」への対策を行いました。

- 2000年代には「少子化社会対策基本法」を制定、対策は「仕事と子育ての両立支援」に拡大しました。

- 2010年代には、保育、仕事と子育ての両立支援に加え、「結婚・妊娠・出産支援」を柱に加えました。

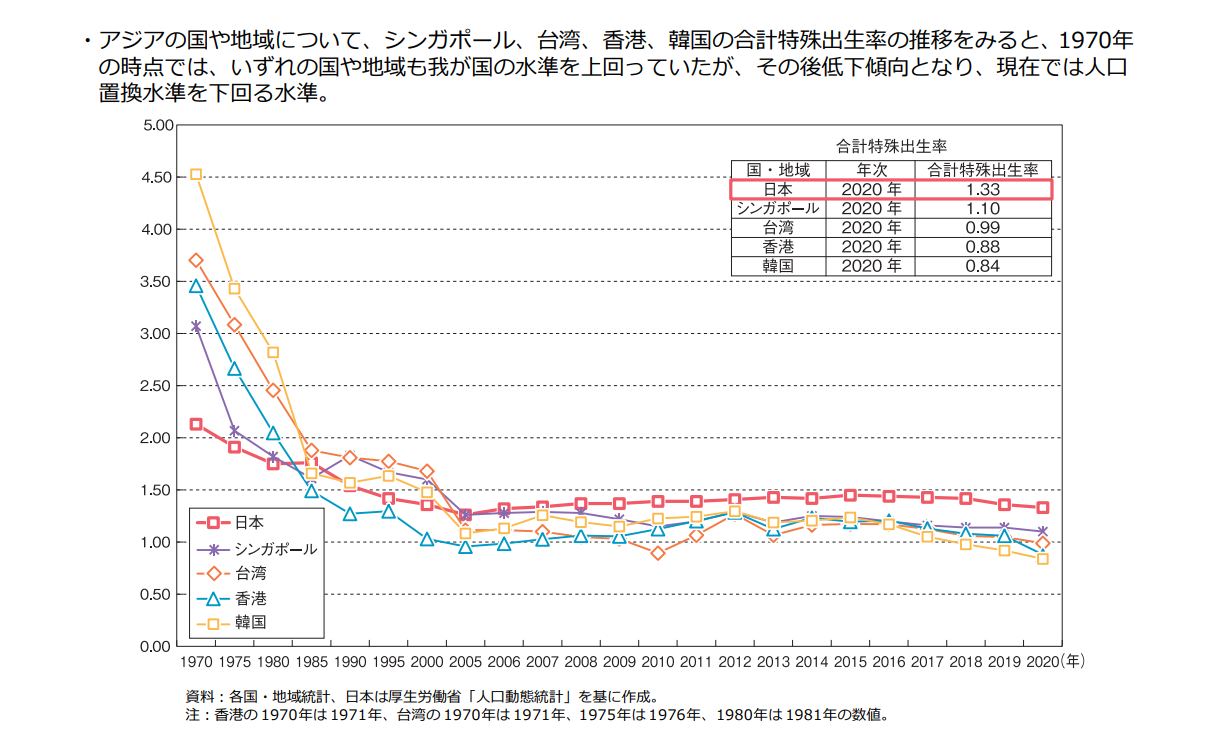

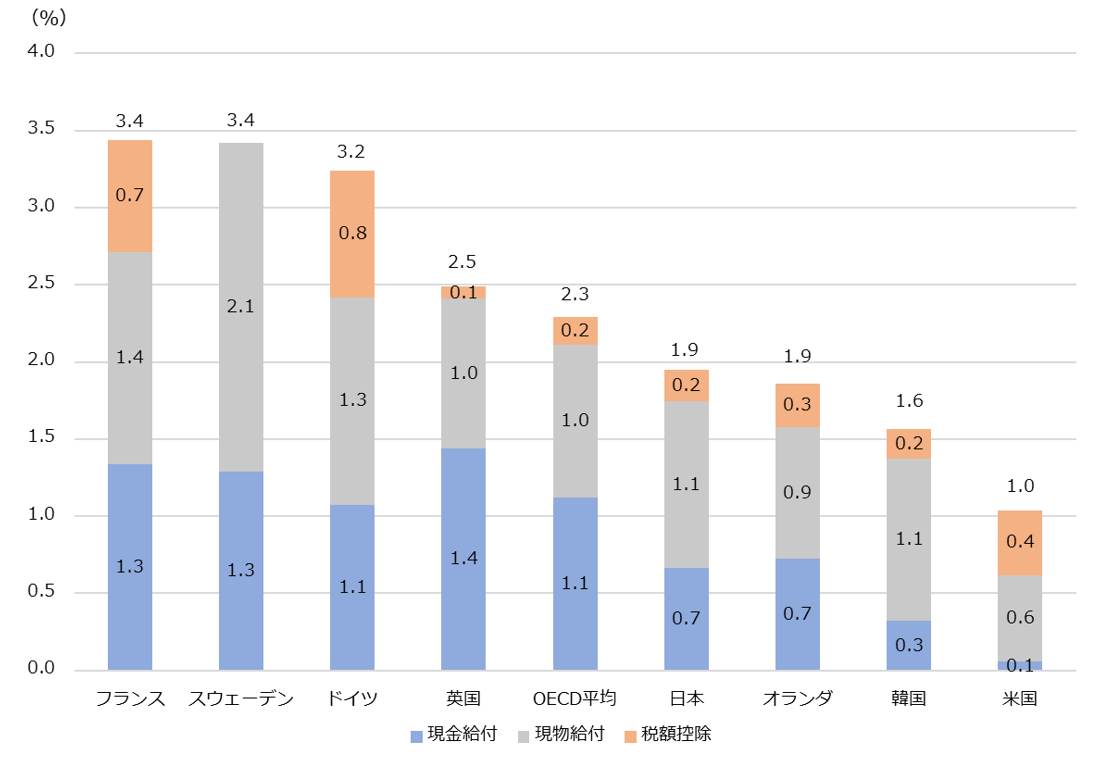

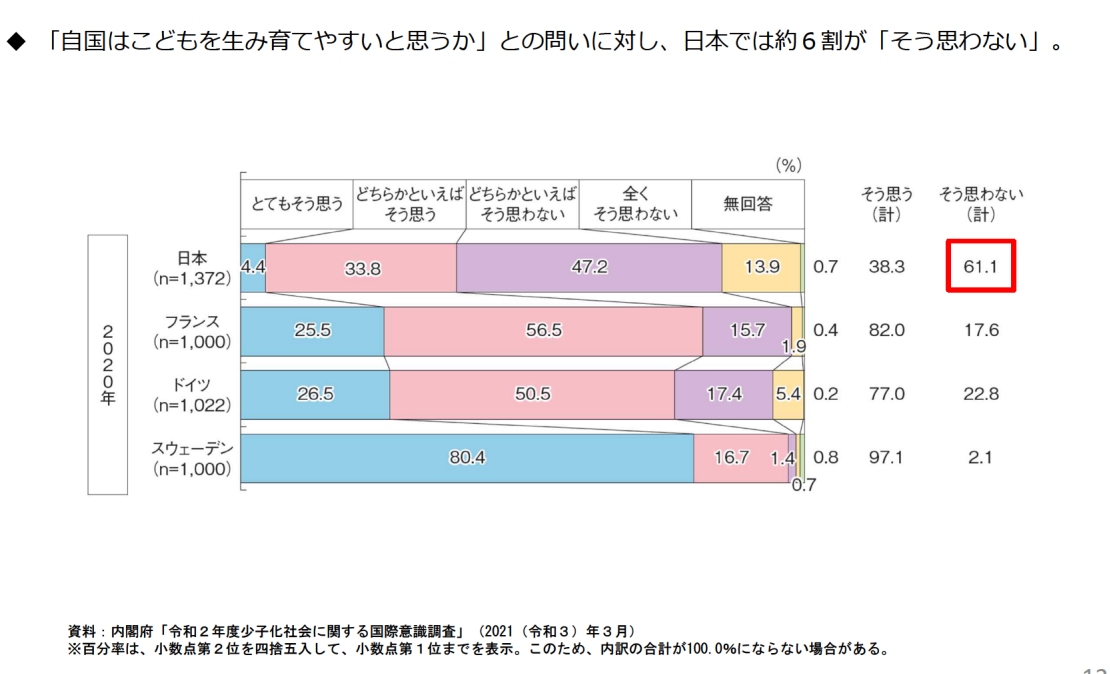

アジアの国や地域との比較で見てみると、2020年のデータでは家族関係社会支出のGDP比が1.6%と日本より少なく出生率も1.0未満へ激しい低下が続いている韓国に比べれば、日本の出生率1.3は下げ留まっている方だと言えます。(※5)一方で、家族関係社会支出のGDP比が3.4%超で出生率が1.6を超えるフランスやスウェーデンに比べると、日本の同GDP比2%と出生率1.3は、改善の余地がある水準と言えます。(※6)これは国民意識にも反映されており「自国が子どもを産み育てやすいと思うか」への肯定回答がフランスやスウェーデンでは8割を超えるのに対して日本では4割未満となっています。(※7)筆者自身も日本での子育てに不安を感じて、2021年にフランスに移住しました。

(※5)アジアでの出生率の推移 出所:内閣府 少子化社会対策白書 令和4年版

(※6)家族関係社会支出対GDP比の国際比較(2019年) 出所:NIRA総合研究開発機構がOECD,Family Database より作成

(※7)自国に関する意識調査 出所:内閣官房 第1回こども未来戦略会議資料5−3

すでに政府が取り組んでいること

2023年に岸田内閣は「異次元の少子化対策」を打ち出して、日本もGDP比3%超の家族関係社会支出となるように政策拡大を計画しています。国民世論は半数弱が好意的に受け止めていますが、中には「遅いし足りない」という意見や、逆に「財源や国民負担の増加に不安がある」という批判もあるようです。社会を維持するために一定数の移民を受け入れたとしても、出生率を上げる必要があります。もし出生率の目標水準を希望出生率の1.8に設定するなら、それは2020年において先進国で最も出生率の高いフランスと同程度の数値であるため、フランスと同程度のGDP比となる家族関係社会支出を目指す政府方針は適切に思えます。

政府は2023年に「こども家庭庁」を発足させて、12月に「こども未来戦略」を閣議決定しました。2024年度のこども家庭庁の一般会計・特別会計の合計は5兆2832億円となり、2023年度よりも1割程度増額されています。主だった内容としては、児童手当の充実(所得制限を撤廃し支給対象を18歳に拡充)、保育士の配置基準改善(子ども30人に一人から、25人に一人へ改訂)、児童扶養手当の要件緩和(満額支給対象者の年収上限を160万円未満から190万円未満に、減額支給対象者の年収上限を365万円未満から385万円未満に拡充)する等、所得支援や保育サービスの充実を図る取組が見られます。

目指すべき未来の姿

少子化は複数の要因が絡まって起きる現象であるため、多岐にわたる対応が必要です。この点で、過去の少子化対策には大きく3つの課題があります。

- 過去の少子化政策では一部国民だけを対象とする施策が多く、その施策対象から漏れてしまう人がいました。例えば、非正規雇用の世帯や専業主婦の世帯が育休や保育の支援対象から漏れていました。

- 過去の少子化対策では一部期間だけを対象とする施策が多く、結婚・出産・育児・教育という子育てに関する全ステージを見渡したときに支援が弱い期間もありました。例えば、0〜2歳期間や、高等教育期間に対する支援が弱いとの指摘があります。

- 過去の少子化対策では現物給付を増やしてきた実績があり、そのGDP比1.1%はOECD平均1.0%に比べて遜色ないレベルと言えますが、現金給付のGDP比0.7%は、OECD平均1.1%に比べると不足しています。

これらの課題に対応して、政府は2023年のこども未来戦略で、「全ての子育て世帯を切れ目なく支援する」「社会全体の構造・意識を変える」などをテーマに、家族関係社会支出の大幅拡大を掲げています。これによって、上記3点の課題への対応が期待できます。

ただし、この政策では父母がいる家庭での「共働き・共育て」を子育ての大きなテーマにしており、ひとり親家庭や同性カップル家庭や養子家庭など「多様な子育て家庭」への想定や対応がまだ不足していると考えます。もちろんひとり親家庭について個別対応を増やしていく旨の記載もありますが、十分に具体的ではありません。特に「産むこと」と「育てること」を「結婚」に紐づけている日本の制度及び価値観の下では、婚外子比率が2.4%しかありません。そのため、若者の結婚意志が9割から8割へと低下している現在のトレンドが出生率の低下につながっていることは否めない状況です。これに対して、例えば出生率が高いことで参考になるフランスでは婚外子比率が全子どもの60%以上となっており、婚外子比率が2.4%しかない日本に比べて多様な家庭での子育てを想定した制度を持っています。具体的には、フランスでは共同親権、同性婚法、精子バンクの公認や生命倫理法、柔軟な養子縁組制度、地域自治体で雇用する里親制度、などがあります。もし日本がフランスのような出生率1.8の水準を目指すのであれば、若者の結婚意志の低下に応じて少しずつ、多様な子育て家庭を想定した各種制度の導入や国民の理解増進を検討する必要があるように思います。

つまり、合計特殊出生率1.8を実現し人口の安定化を目指すために、以下のような目標を提案します。

自国肯定率:80%(自国が子どもを産み育てやすいと思うかどうかの比率)

育休取得率:85%(4週間の育児休業、育て親の性別を問わず)

未来のために何をすべきか

| 政策案① | 子どもを持ちたい人が「出産育児教育の費用は国が負担してくれるから安心して子どもを作り育てられる」と感じる状況の形成 |

「全ての子育て世帯を切れ目なく支援する」という、現在の政府方針に賛成します。具体的に挙げられている内容として、「出産・子育て応援交付金」の制度化、「出産費用」の保険適用化、「育児休業給付金」の引き上げ、「保育士」の拡充と処遇改善、「こども誰でも通園制度」の創設、「児童手当」の延長と多子世帯への増額と所得制限の撤廃、「高等教育の奨学金」の拡大や減額返還制度の拡大、「雇用保険」非加入者への経済支援策の創設があります。

政府は現在、「子ども・子育て支援金」の財源として、社会保険料の上乗せを行う方針です。他にも「消費税の引き上げ」や「子ども公債の発行」などが財源案として検討されてきましたが、増税については国民の反発が強く懸念されるために却下され、国債発行については日本の債務残高がGDP2倍と高水準であることために却下されたという議論の経緯があります。財源をどうするにせよ、早急に少子化対応政策を進行していくために、筆者は現状の政府案に賛成します。

| 政策案② | 子どもがどんな家庭でも安心して育つことができるような状況の形成 |

少子化の時代において、子どもは国の宝です。だから、どんな家庭においても、子どもが安心して育っていける国にしたい。「子どもを産んだ後、たとえ自分にどんな環境変化が起きたとしても、子どもの人生は大丈夫。日本には子どもを守り育てる大人が豊富だから」そう感じる人が増えれば、出生率も上昇していくはずだと筆者は考えます。親が離婚した場合でも、親が同性カップルの場合でも、親が虐待する場合でも、親が死んでしまった場合でも。生まれた家庭がどんな状況になったとしても、子どもが安心して生きていけるように。

筆者は「職業的立場として子どもを守り育てる大人」を増やす政策として、1「保育士・ベビーシッター・児童福祉司の拡充と業界整備」が重要だと考えます。また、「親の立場として子どもを守り育てる大人」を増やす政策として、2「共同親権の整備」や3「特別養子縁組制度の柔軟化」、4「里親制度の拡充」を提案します。これによって多様な世帯での子育てを支援します。加えて、5「望まない妊娠出産を減らす」ことで、生まれた子どもが安心できる前提状況を整備することも重要だと考えます。

1 子どもを守り育てる仕事の待遇を改善する

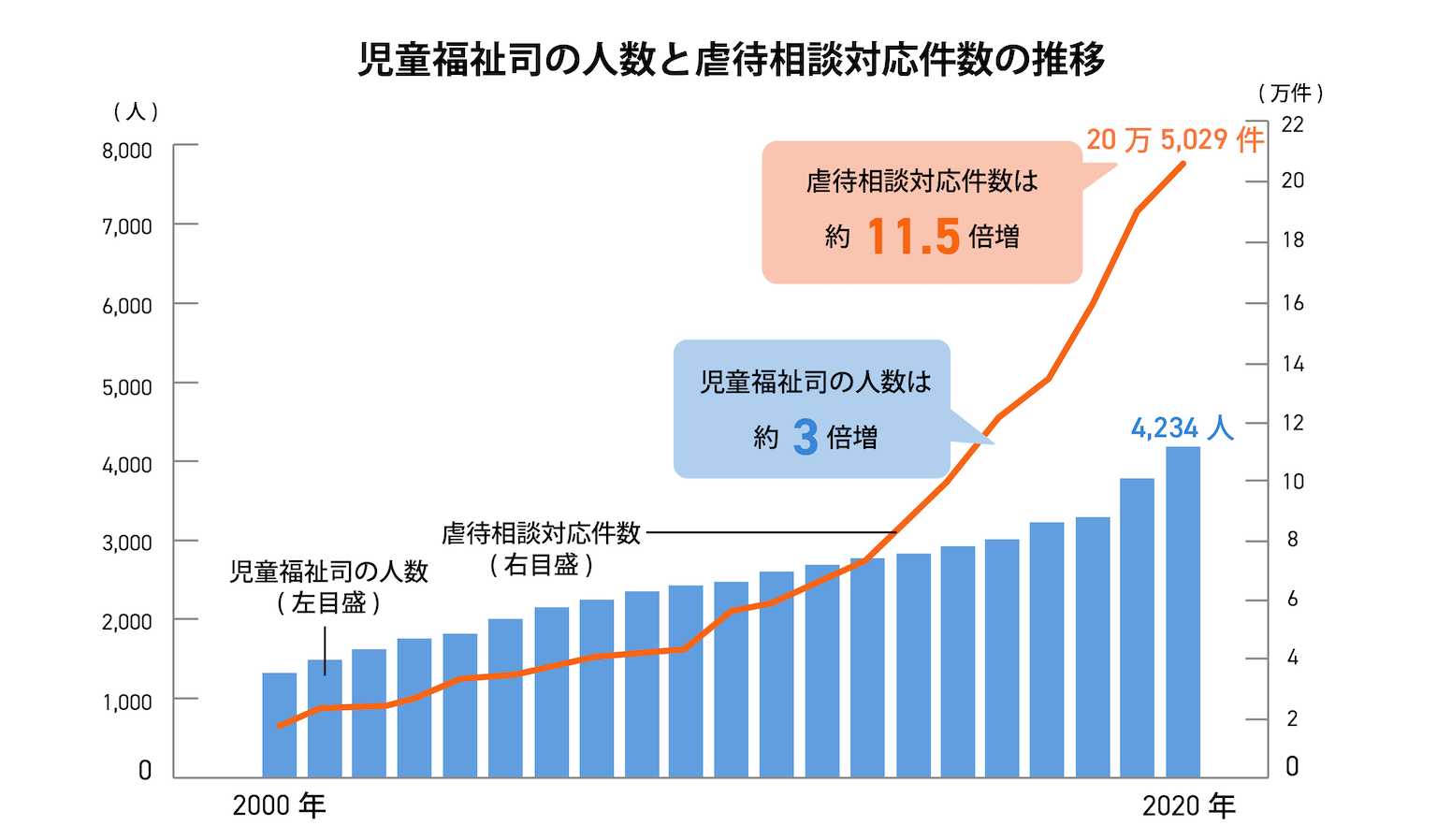

保育士の拡充と処遇改善については、政府が現在進行している政策(前節でも記載)に賛成します。ベビーシッターについては、資格統制と補助金により、ベビーシッター業界の成長を促進します。ちなみにフランスでは、アシスタント・マテルネル(Assistante Meternelle)という在宅保育支援制度があります。これは120時間の保育関連講習を終えた人と、保育サービスを利用したい人が市のサイト等でマッチングして、前者の人に在宅保育をしてもらう仕組みです(給与の半額は国が負担)。また近年では虐待相談件数が急増する一方で、児童福祉司の増員や一時保護所の整備が追いついておらず、児童相談所の業務が逼迫しています。そこで児童相談所が十分に機能するように増員・整備を行います。

(※)児童福祉司の人数と虐待相談対応件数の推移 厚生労働省「児童相談所関連データ」を元にNPO法人3keysが作成

2 ひとり親世帯での子育て

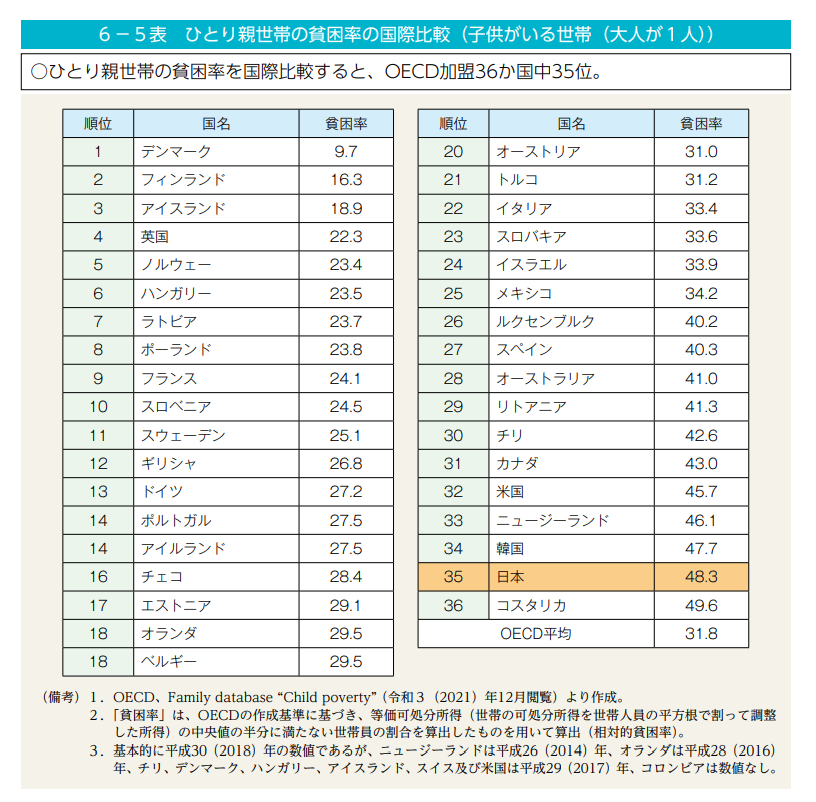

日本のひとり親世帯の相対貧困率は約50%で、OECD36カ国中35位です。

(※)ひとり親世帯の貧困率の国際比較 男女共同参画白書 令和4年版

子どもを作った後に離婚すると貧困になる可能性が極めて高いというこの状況が、子どもを作ることを控えさせる要因になっていると筆者は考えます。ひとり親世帯の貧困対策として、共同親権と養育費制度を提案します。日本は単独親権制度を採用しているため、離婚後の子育てに関わる親が親権を持つ片側だけに限定されることが多くなっています。このことが単独親権を持ち子育てに関わるひとり親の負担を増やしている側面があると思います。特に、ひとり親世帯で養育費を受け取っている母子家庭は28.1パーセント、父子家庭は8.7パーセントしかありません。※令和3年全国ひとり親世帯等調査

現在進行している「共同親権」の法整備と併せて、ヨーロッパ諸国に見られるような「養育費」に関する①国による立替支払い、②国による強制徴収(給料天引など)、③不払いへの罰則(運転免許停止など)を制度化することで養育費問題の多くを解消できると考えます。

3 養子家庭での子育て

日本では、2020年の法改正により、特別養子縁組の条件緩和を行いました(養子の年齢制限を6歳未満から15歳未満へと変更)。これによって養親を必要とする子どもの養子縁組も増えつつありますが、まだ十分な数とは言える状況ではありません。同性カップルが養親となれるよう、更に条件緩和を進めることも一つの解決策だと考えます。あるいは、養子家庭養親への補助を増やすことも解決策となります。また、養子縁組への協力をする児童相談所の人手が足りていないために処理が追いついていない現状もあるので、項目1で記載したように児童相談所の人員整備を行います。

4 里親での子育て

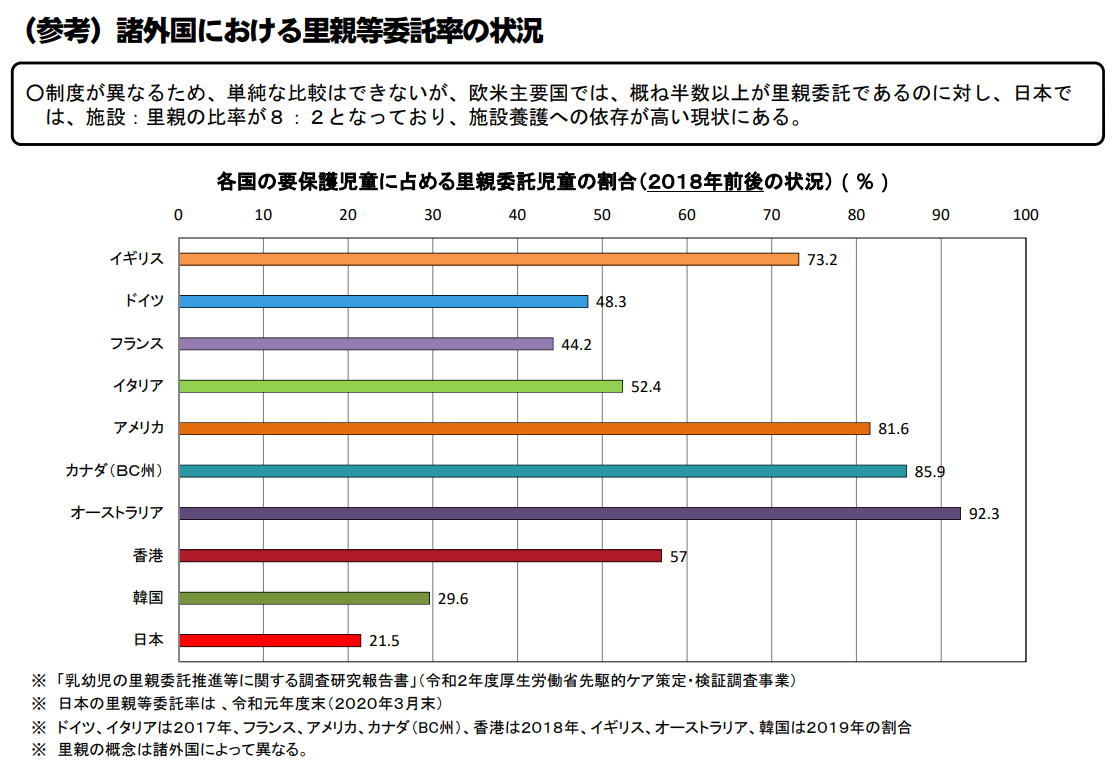

日本では、保護者のない児童や被虐待児などに対して社会的養護を行っています。この社会的養護の為の施設や里親制度があり、児童福祉法では「より家庭に近い環境での養育」として里親を推進していますが、2018年時点では施設:里親の比率が8:2で、まだ施設養護への依存が高い現状にあります。一方の欧米主要国では、概ね半数以上が里親委託です。(※図:里親等委託率の国際比較)

(※)里親等委託率の国際比較 令和4年厚生労働省「社会的養育の推進に向けて」

例えばフランスでは里親は公務員として地方自治体に雇用されて給与が出る形態をとることで、里親の確保に努めています。日本も里親制度の拡充によって、子どもが安心して育つことができる状況を作ります。

5 望まない妊娠や出産を減らす

日本では、女性が望まない妊娠をした(あるいはその可能性がある)場合に、望まない出産に繋がり得る制度が残存しています。「堕胎罪」と「妊娠中絶への配偶者同意要件」です。また、アフターピルも市販薬として認可されておらず、必要な場合にアフターピルを使うことが容易ではない状況もあります。「堕胎罪」と「妊娠中絶への配偶者同意要件」の撤廃、「アフターピルの市販薬化」の制度変更を進めることで女性の望まない妊娠出産を減らします。そうすることで、子どもが安心して育つことのできない前提状況を減らします。