3.5 未来のために何をすべきか - 新経済圏の環を支える人材の育成

|

安部 拓朗 |

|

PROFILE 1988年愛媛県生まれ。首都圏にて塾講師となる。30歳の転機に、地元へとUターン。現在の(株)愛亀にてIKEEグループ企画チームとして海外事業部業務を兼任。過年度に環境省の海外展開 FS、 UNDP のリサイクル調査委託、JICAのビジネス化、今年度は経産省のインフラFSを受注、現在は インフラFSの担当および海外展開事業全般、海外法人経理を行う。海外事情に触れるにつれ、業界の抱える課題解決とともに、海外における日本のプレゼンス向上を思うようになった。 |

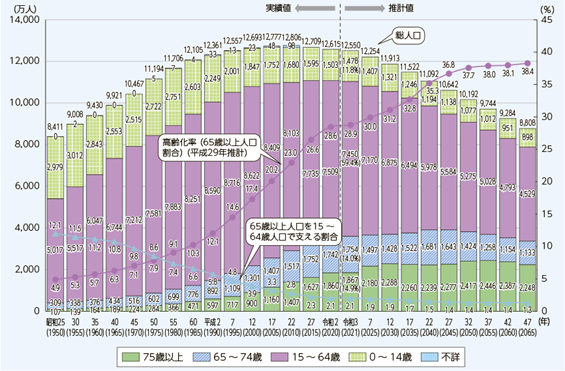

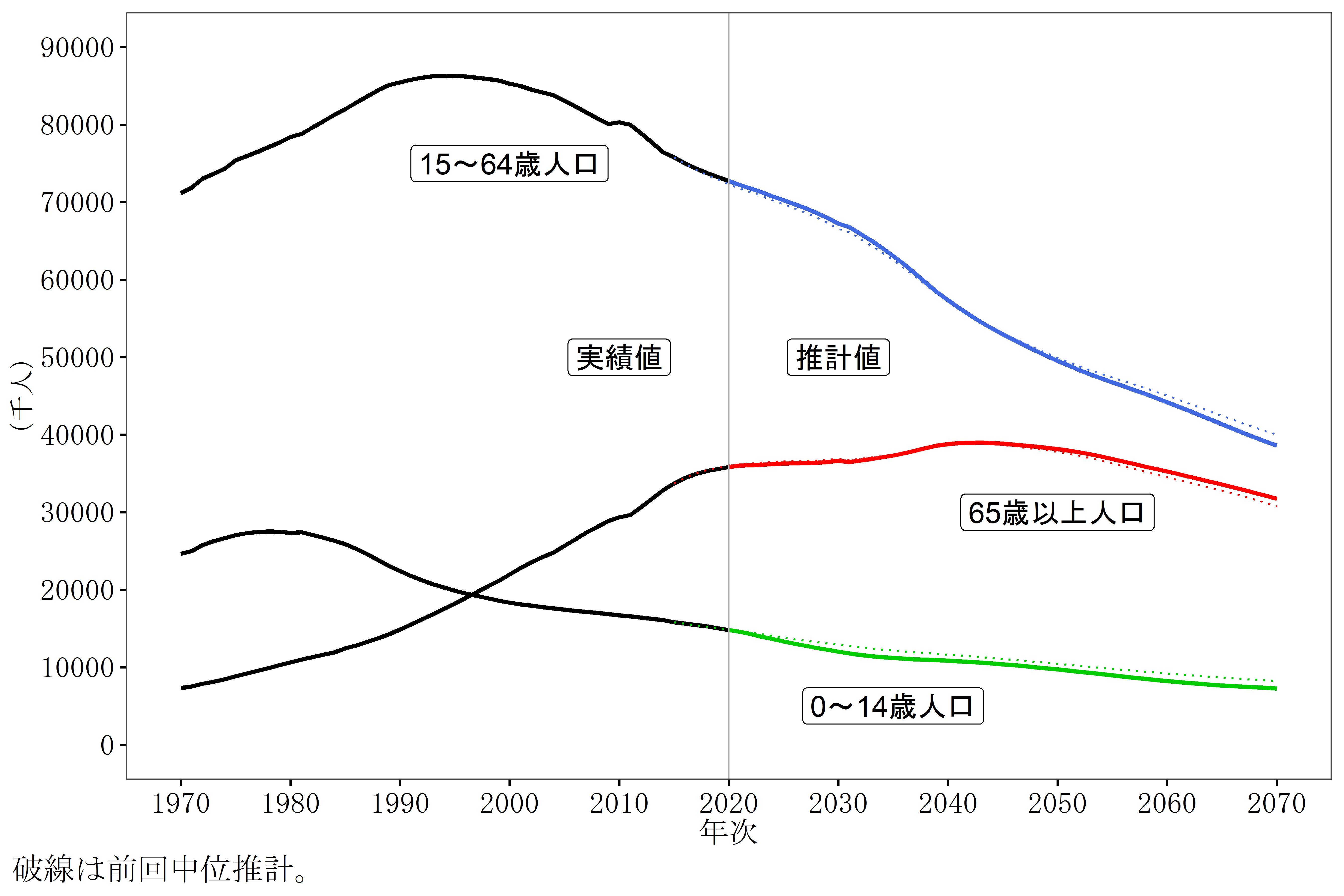

日本の人口は減少の一途をたどっています。

具体的には、2010年を境に人口が減少へ転じ、この5年は特に減少数・率ともに著しくその傾向が加速しています。減少割合が著しいのは15歳未満の年少人口ですが、老年人口は増加の一途をたどっており、2050年には生産年齢人口は約二千万人減少することが見込まれます。※年少人口に関しての論(少子化対策)は後段に譲ることとします。

少子高齢化、人口の減少に伴う生産年齢人口の減少等により、産業現場では人手不足が常態化しており、外国人労働者の受入れが拡大しています。外国人労働者数は過去10年間で65.0 万人(2011 年)から172.4 万人(2020 年)へと約2.7 倍に増加しました。日本の全就業者に占める割合も1.0%から2.6%となり、外国人労働者の労働市場に占める割合および存在感は次第に大きくなっています。

本章では、日本における生産年齢人口の減少という事実を踏まえた上で、最適なバランスで外国人材の受入れを行う政策についてお話したいと思います。

令和5年度6月末の時点で、外国人材(短期滞在を除く)は3,223,858名(人口比2.58%)です。【※日本人口7月1日時が1億2451万人】

欧米の過去例を見てみると、人口比率の10%前後を占めるようになった段階で、いわゆる「移民問題」として排斥運動が増え始めたように感じます。もちろん、移民との文化障壁などを無くし、問題発生する割合の上昇に努めることは可能ではありますが、まずは定量的な受入れ目標を「人口比10%」と仮定して話を進めます。つまり、2050年の人口を約1億1千万人【後段の少子化対策も踏まえて、人口減少が緩やかになったと仮定しています。】と置けば、外国人材約1,100万人に来てもらえる国にすることが必要です。

これまでの政府のめぼしい取組としては、外国人労働者の受入れ拡大の方針を打ち出した2018年の「経済財政の基本運営と改革の基本方針」(骨太の方針)の下、外国人の受入れ及び外国人との共生社会の実現に向けた環境整備、新たな在留資格(特定技能)による外国人材の受入れを推進していることが挙げられます。また独立行政法人国際協力機構(JICA)や一般財団法人日本国際協力センター(JICE)の活動もそれらを下支えしています。

一方で、国民目線では明確な数値目標やビジョンがあるようには見えません。だからこそ、国民の漠然とした不安の解消には至っていません。さらに、外国人材とりわけ技能実習生が増えるに従い、さまざまな問題が生じ、2018年には国連人種差別撤廃委員会からも勧告を受けることになりました。2020年の米国国務省の人身取引報告書では、技能実習は強制労働に近いと指摘を受けています。海外からのみならず、国内でも本制度への批判が高まっているところです。

現行の技能実習制度は、人材育成を通じた国際貢献を制度目的としています。しかし、特に地方や中小零細企業を中心に人手不足が深刻化しているため、実際には必要不可欠な労働力として外国人を活用するために本制度が使われているという実情があります。国際的な人材獲得競争が激しさを増している中では、我が国は、外国人材の確保について正面から検討すべき段階に来ています。

こうした目的と運用実態の乖離等の問題を踏まえて、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が設置され、2023年11月に最終報告書が提出されました。その中で、技能実習制度及び特定技能制度の在り方の見直しは、次の四つの方向性に沿って行うものとすると書かれています。

- 技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること

- 外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させた上でその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることによりキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度へ円滑な移行を図ること

- 外国人の人権保護の観点から、一定の要件の下で本人の意向による転籍を認めるとともに、監理団体・登録支援機関・受入れ機関の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること

- 外国人材の日本語能力が段階的に向上する仕組みを設けることなどにより、外国人材の受入れ環境を整備する取組とあいまって、外国人との共生社会の実現を目指すこと

しかしながら、十分な変革ではなく、問題の本質から眼をそらしていると言わざるを得ません。

例えば、一つ目の方針でいえば、人材確保と人材育成を同列に語っているものの、本質的には人材確保を主とした制度設計になっています。「育成就労」のあとは特定技能へ移行することを主目的と据えているように見て取れます。それでは、人材育成の主体、裨益者は誰なのでしょうか。もともとの技能実習制度では、形骸化していたものの、国際貢献と人材育成が主目的であり、途上国への技術・技能移転・育成が語られていました。この国際貢献という本来の姿勢を無視しては、改悪と言わざるをえません。人材育成も、国内で働く人材を育てるのであれば、通常の雇用後に行う社内研修で十分だと言えます。実態に即すと書きながら、それは特定技能への以降をスムーズに行う育成というだけに留まっています。

二つ目・四つ目の方針では、技能試験に関しては現行制度でもすでに行われており、語学要件を明示した点は評価できます。しかしながら、日本語能力の要件はあくまで一義的でしかなく、社内の高度人材等で技能実習生の現地の言葉を通訳できる職員などが居れば、十分に育成することもでき、実務に従事することも可能です。受入側が語学のハードルを下げてあげることを想定していないのは、非常に傲慢に見えます。外国人材との共生社会というものの、それは「共生」とは名ばかりで、「日本社会は変化したくない。だから、日本に同化して下さいね。」という「強制」でしかありません。

三つ目の方針では、転籍されないように丁寧な扱いをするように求めるのが主目的と考えますが、昔からある徒弟制度のように、本当の技能・技術は一朝一夕には身に付きません。転籍を可能にしてしまうと、育成の意義がさらに薄れてしまいます。育成計画は引き継ぐ等々の記載はありますが、技能というのは、一般論ではなく現場ごと、企業ごとにアレンジしているものであり、特色があるものです。一般論しか学べなければ、育成したにもかかわらず、ただの画一的な機械的作業しかできない人材になってしまうでしょう。むしろ最優先で規制しなければならないのは、現地のいわゆるブローカーです。ブローカーが多額の費用を課したり、仕事内容や給与額をだまして伝えたり、日本入国後の問題の原因となっています。送出機関への規制は、新制度では現行制度と何ら変わりがなく、規制しているものの実効的でないのが現状です。そもそもブローカーの旨味を減らすような制度作りが良いと考えます。

国内人材に関して言えば、グローバル人材の育成が急務であることは皆さんにご理解いただけると思います。

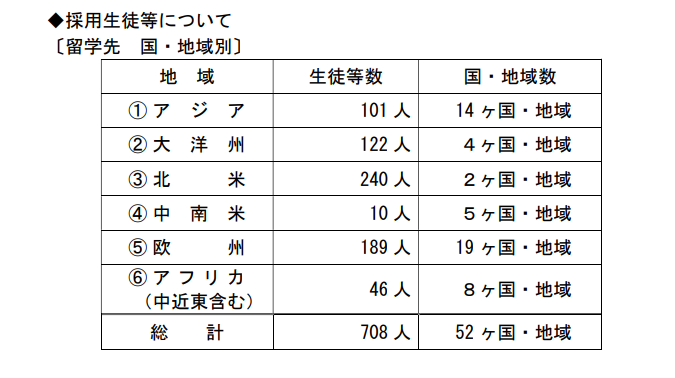

海外留学者数の減少を背景に、2013年からグローバル人材育成コミュニティの形成を文部科学省は掲げて、海外留学生の増加を目指しました。大学生の留学数増加は順調だったものの、コロナ禍の影響が大きく、目標到達直前でマイナスとなってしまいました。高校生の留学は、目標に大きく及んでおらず、そこにコロナ禍が拍車をかけ、減少が著しいです。

もちろん、海外留学が一つの指標でしかなく、定義上幅のあるグローバル人材をすべてカバーすることができないのも事実です。そこで本論では海外志向の人材の区分を増やし、もう少し柔軟性を持たせた「グローカル人材」の育成を提言したいと思います。地域に根差し、海外へもフットワーク軽く開拓していく、そういう人材を確保することが、この激動の時代の変化に柔軟に対応することができ、日本の地域の成長と海外市場開拓とその恩恵の享受を両立すると考えるからです。

対応の方向性

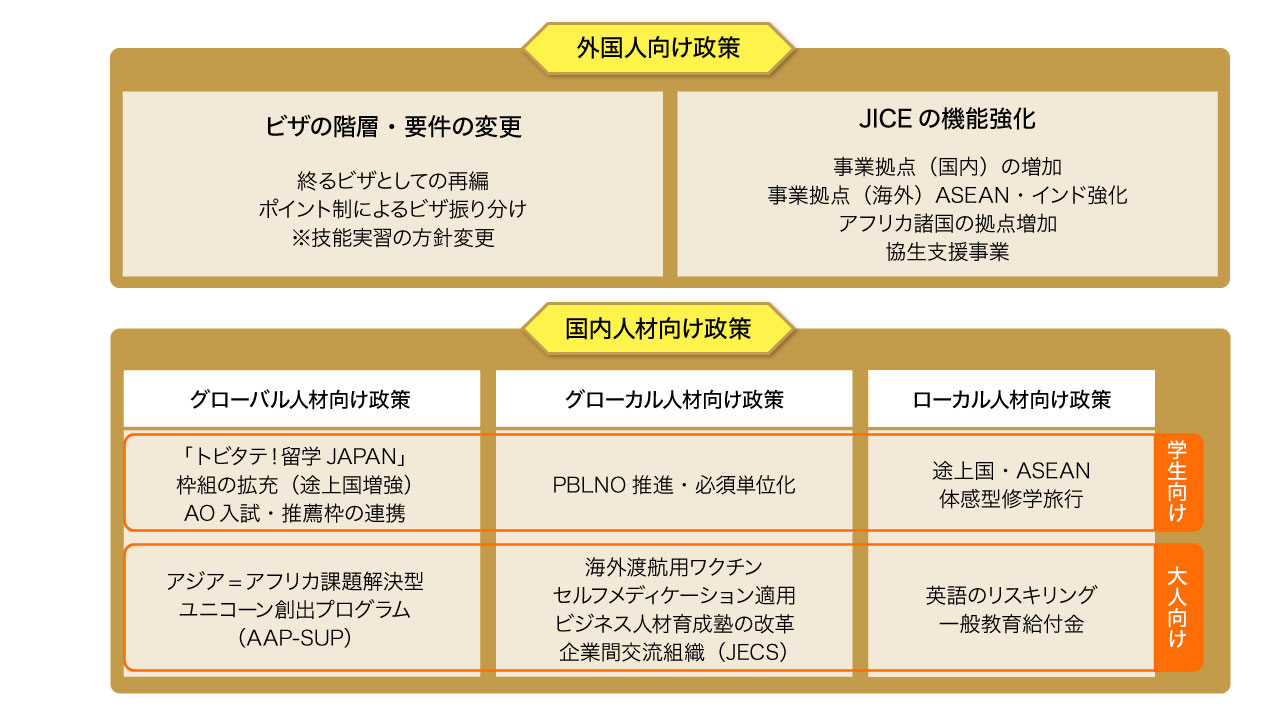

それではこのような現状において、どのような政策が必要となるでしょうか。まずは外国人材に関する政策案について話します。

外国人材に関する政策案として、大きく2つが考えられます。1つ目は、ビザの階層を大きく変更すること(それに伴うフォロー政策も含みます)、2つ目はJICEの機能強化をすることです。

現在の高度外国人材向けの在留資格に当たる「技術・人文知識・国際業務」という枠組みでは、必要な外国人材を十分に補うことができていません。特に問題になるのは、日本で就職したい外国人材の学歴および専攻と業務内容についての関連性です。例えば、工学部以外出身の外国人材は、日本で建設業における施工管理業務に就きにくいのが現状です。このように、就労前に大学の専攻と業務内容の関係性がチェックされているわけです。一方で日本人の採用者は総じて業務内容と学部が紐づいておらず、非工学部出身者でも建設業における施工管理業務で活躍している日本人は沢山います。このように実際は大卒レベルならば、どのような業務分野でもある程度は容易に理解・学習可能です。

さらに言えば、通常の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、配偶者の滞在は認められるものの、出産などに伴う両親の育児の手伝いなどが認められません(通常の観光ビザとしての3ヶ月しか認められません。)。日本における就業ビザは非常に複雑で、外国人材にとって不利益を被らせていると思います。

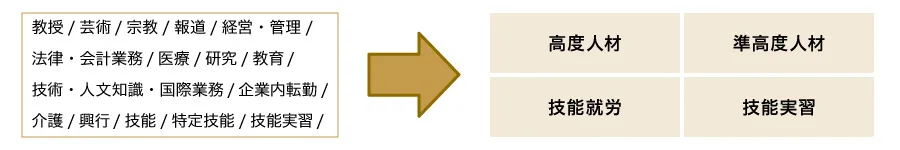

それを解決するために、就業ビザを四階層に再編する政策案を提言したいと思います。

現在の就業ビザは16種類にも分類されています。これを四つに再編するのです。

今までのビザ申請は、申請者の選択式でしたが、技能実習を除く三階層は単一の申請様式として、現在の高度専門職のポイント制を改定したものによる区分としたいと考えています。

ポイントの仕組みとして、下記のような六項目を考えています。

1/年齢

50歳以上と17歳以下=0点 18~30歳=20点 31歳以上、1歳ごとに1点減点。

2/学歴

博士号所持者=30点 修士号所持者=25点 2つ以上の大学学位=20点

大学卒業、同等の専門学校卒業=15点 短期大学卒業、同等の専門校卒業=10点

高校卒業=5点 その他=0点

※ただし日本の学校である場合+5点とする。

3/職業経験・職歴(従事しようとする業務経験)

1年=3点 2~3年=5点 4~5年=10点 6年以上=15点

4/語学力

語学能力を証明する書類の提出が必要です。

第一言語能力(日本語)能力 日本語能力試験(JLPT)

N5=3点 N4=5点 N3=10点 N2=15点 N1=20点

※ただし最低N5取得を技能就労の最低基準、N4を準高度人材の、N3を高度人材の最低基準とする。

第二言語能力(英語) 英検・TOEIC・TOEFL・IELTSなどをフレキシブルに加味する。

ボーナス加算最大10点

5/融和性

申請者が日本で1年以上就労=10点 申請者が日本で2年以上就学=10点

配偶者が日本で1年以上就労=5点 配偶者の日本語能力がN3以上=5点

6/JICE・JICA・その他

JICE・JICAの留学生支援プログラムの受講者(JDS、PEACEなど)=10点

文科省の「留学生就職促進(教育)プログラム」の該当大学における受講者=10点

上記の合計点が85以上で高度人材とし、60以上で準高度人材とし、40点以上で技能就労・それ以下または選択者は別途定めるとおり技能実習とします。それぞれのビザにおける優遇措置は次のようなものを想定しています。

「高度人材」

高度人材の位置付けは、優秀な学歴と豊富な語学力をもって、日本の成長に寄与してもらえる人材を想定しています。

そのため、資格外活動もゆるやかに位置付けておき、副業・兼業や起業も可能な仕組みにします。在留期間は10年を基本とし、5年間経過ののちには永住権の申請も可能とします。また、家族帯同は二親等まで許可されるようにし、配偶者の就労制限も撤廃されます。

「準高度人材」

準高度人材の位置付けは、日本人の大卒相当を想定しています。資格外活動に関しては、副業・兼業や起業も可能な仕組みにしたいと思います。

「留学」ビザに関しても同様の緩和を想定します。いわゆるアルバイトの制限を解除すると同時に、日本での起業も可能にするようにします。在留期間は5年を基本とします。

「技能就労」

技能就労の位置付けは、海外でいうワーカー、現行の制度では特定技能や技能実習として就労している人を想定しています。全面解禁にはしませんが、転職の自由も含め、日本における一般的な労働者の権利を保障します。本環で書かれている通り、信頼できるパートナシップとしてのASEAN、インド・アフリカを対象国とし、総量規制を行いたいと思います。最大400万人を制限として、ビザの発給数を抑えたいと思います。

さらに、国内の就労市場への悪影響を最小限に抑えるため、いきなり総量規制の全量を発給するのではなく、最大20万人分のビザを20年間毎年発給し、20年後に400万人の技能就労者を受け入れているように想定しています。永住資格申請権に関しては、技能就労のみでは不可能とし、在留期間10年間のうちN3取得後の3年間を含まなければならないように変更する必要があります。

「技能実習」

技能実習の位置付けは、現行のように中途半端な人材確保目的を残すのではなく、人材育成と国際貢献を主目的としたいと思います。制度に関しては、現行の制度を大枠で残し、1年、3年、5年と試験の合格により、在留期間の延長を認めるようにします。受入対象分野に制限をしないこととし、全業種・分野での受入を可能とします。資格は、日本語能力試験N5のみを資格とし、受入企業の裁量に任せることとします。このビザでは、受給者の技能実習後の扱いにまで企業へ責任を持たせます。その代わり、ODA予算から給与・研修費用をふくむビザ受給者への総支出額の半額を国が支援する仕組みとしたいと思います。母国に帰った後の就職先まで面倒を見る義務を企業に負わせます。本人が国内に残りたい場合も同様とします。この仕組みでは、優先的に母国に現地法人などを持ち、母国での人材還流・研修システムの一環として実施できる企業を優遇します。

そもそも、技能実習生への乱暴な扱いがなぜ生まれるのかを考えれば、有限人材であるために、あたかも単なる駒のように認識している雇用者が多いからではないかと分析します。技能実習生の将来に責任を負うシステムにしつつ、その代わり国のODA予算から費用負担をする仕組みとなれば、多くのトラブルは防ぐことができると考えます。

現行の技能実習が約25万人であり、一部は「技能就労」枠も含まれることから、約10万人程度が対象と考えられます。高卒人材の給与と同程度の給与であると仮定して、一人当たり一年間250万円×10万人÷2の補助額は1,250億円規模と想定されます。

二つ目にJICEの機能強化を上げたいと思います。

JICEとは日本国際協力センターの略称であり、「我が国と諸外国との互恵関係の強化に資する事業を通じて、国際社会の発展に寄与すること」を組織の目的として定め、現在では、「留学生受入支援」、「国際研修」、「国際交流」、日本国内における「多文化共生」や「日本語教育」などの人材育成分野を中心に我が国の国際協力活動の一端を担っています。

JICEでは、「留学生受入支援」、「国際研修」事業では、アジア・アフリカ・中東などの行政官等の日本留学を支援するプロジェクトや各国公務員の幹部研修等を実施しており、「国際交流」事業では、アジア・北米・中南米・欧州等の青少年の日本理解を促進するための交流プログラムや日本の青少年の海外派遣などを担っています。また、「多文化共生」、「日本語教育」事業では、海外から日本に来ている社会的、文化的背景の異なる人々に対して、我が国で教育や就労の機会が確保されるよう日本語教育やビジネスマナー研修を実施しています。このほか、通訳派遣・翻訳事業、中東における職業教育支援などの国際プロジェクト事業等も行っています。これらの事業はSDGsの掲げる17の目標実現の一端を担う役割を果たしています。

上記のように、様々な取組は素晴らしいものの、まだ伸び代が多くあります。国内人材の政策にも関わりますが、事業拠点を増やす必要があります。国内拠点では、北陸・四国・沖縄に拠点がありませんので、この3か所を増やすこととします。北陸と四国では、文部科学省の留学生就職促進教育プログラム認定を受けている大学の存在する新潟県、および愛媛県を第一候補としたいと思います。海外拠点では、ASEAN・インドに関してはすでに拠点を設置している国も多く、まだ拠点の無い一部の国に拠点を置くことします。アフリカはまだセネガルとケニアの二拠点しか存在していないため、まずは受け入れられやすい、英語を公用語とする23か国から設置することとします。そののち、ABEイニシアティブをはじめとする留学生の受入支援を拡充し、現在の事業規模である90億の2倍を目指します。

JICEの機能強化には副次的に外国人材の協生支援事業の強化も含まれます。外国人材の孤立は大きな問題です。日本人の多くは「ムラ」や「ウチとソト」という伝統的思考に支配されています。その中で、外国人材は孤独を抱えやすい環境であると言えます。その結果、外国人材のみでコミュニティが出来上がりやすくなり、その結果さらに排他的になるという悪循環が生まれます。これを打破するには、多文化共生社会を支える外国人、日本人双方の「キーパーソンの育成」が重要であるとJICAの報告書にも記載されています。日本人についてはこの後記載しますが、外国人でいえば、前述の高度人材や準高度人材に該当する人材が重要です。彼らの中から見出したキーパーソンとともにJICEの地方拠点をベースに交流を図る必要があります。

このように、外国人材を受け入れるために必要な政策としてはビザの大きな変革とJICEの大幅な機能向上で2050年の外国人材割合10%を達成するものと想定しています。

次に国内人材に関する政策案を紹介します。

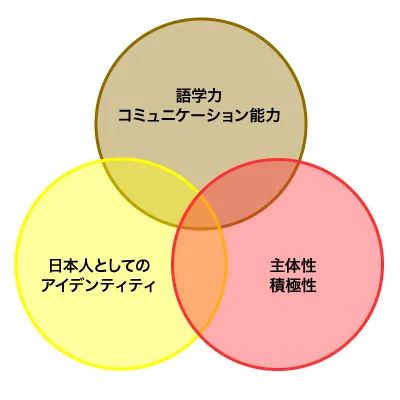

まず、国内人材をグローバル人材・グローカル人材・ローカル人材の三つに分類したいと思います。今までの日本では、グローバル人材には多く言及されてきました。しかし、定義づけも複数存在しています。文部科学省は、グローバル人材について次のように言及しています。

「グローバル人材とは、世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間」

総務省ではグローバル人材について次のように言及しています。

「日本人としてのアイデンティティや日本の文化に対する深い理解を前提として、豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性・積極性、異文化理解の精神等を身に付けて様々な分野で活躍できる人材」

グローバル人材育成推進会議ではグローバル人材について次のように言及しています。

「要素1、語学力・コミュニケーション能力 要素2、主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感 要素3、異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ、幅広い教養と深い専門性、課題発見・解決能力、チームワークと(異質な者の集団をまとめる)リーダーシップ、公共性・倫理観、メディア・リテラシー等」

それぞれの共通項は、「日本人としてのアイデンティティ」「語学力・コミュニケーション能力」「主体性・積極性」が見て取れます。この三要素が高いレベルで備わっている人材をグローバル人材と本論では定義付けしたいと思います。グローカル人材は、前述の三要素のうち、二または一要素しか持たず、欠けているものがある人のことを指したいと思います。ローカル人材は三要素もさることながら、それとは別に、海外への興味関心も薄い人材を想定したいと思います。

それでは、グローバル人材・グローカル人材に求められる各要素の能力とはどういうものなのでしょうか。

Ⅰ:語学力・コミュニケーション能力

語学力とは、多言語を使いこなす力のことです。英語をはじめとして、中国語やフランス語など多種多様な言語を使いこなす人も存在します。しかしながら、語学力というのはあくまで手段の一つであり、手札の多さをあらわす指標にすぎません。最近では、通訳・翻訳ソフトも充実してきており、手段の多さがコミュニケーション能力の高さを示していた時代とは異なります。コミュニケーション能力とは「人と人との間において、正しく意思疎通を図ること」であり、「一方的ではなく双方向的な」伝達能力のことです。つまりは、情報を「正確に伝え、正確に受け取る」ことが重要なのであり、言語という手段に拘泥する必要はありません。むしろ、メラビアンの法則のように非言語(ノンバーバル)要素が重要とも考えられます。もちろん、語学力が高く、シームレスにコミュニケーションを取れるに越したことはありませんが、本質的に重要なのは、「コミュニケーションをとろうとする姿勢と実践」であると言えます。

Ⅱ:主体性・積極性

主体性とは、自分の意志や判断をもとに行動を起こす性質のことです。言われたことをただ行動するような受け身ではなく、マニュアルに基づく行動しかできない人間ではありません。もちろん、マニュアルをもとに自己の判断において、マニュアル内の行動も、逸脱する行動も臨機応変に取ることができる人材のことを指します。積極性とは、物事に際し自分から行動を起こす性質のことです。問題にあたっても、解決策を探して模索し、物事の変化を作り出そうと行動します。これらの性質は、どちらも重要です。主体的に行動することで、指示待ちにならず、目標や課題を自ら探し、目指すことができます。積極的に行動することで、停滞した状況を打破することができます。もちろん、時には待つことも重要ですが、グローバルで激動な社会の荒波を乗り越えるにはこの能力が重要となってきます。

Ⅲ:日本人としてのアイデンティティ

外国人の友人と話していて、日本人と大きく異なると感じるのが、このアイデンティティです。外国人の多くは、何らかへの帰属意識を強く持ち、自己の確立がしっかりなされています。コミュニティへの帰属意識が、結果的にアイデンティティの確立に役立っているように見えます。また、他国の人間とのコミュニケーションにおいて、自国のことを語れない人材は尊敬されません。日本という国の特性や文化に深い造詣を持ち、日本の代表であるかのように振舞うことも重要となります。なぜなら、海外においては個人としての名称もさることながら、ナショナリティで括られて評価されることになるからです。よく「○○の国の人はこんな行動を取りやすいから気を付けないと」などと噂されることがよくあります。日本の評判を構成するのは、海外で現地の人と接する一人ひとりなのです。

それでは、ローカル人材は、そのままでいいのでしょうか。前段までの話のように、今後も日本国内に外国人材は増えることになるはずです。地域としての所在地はローカルでありながら、マインドはローカルのままでは立ち行かなくなりますし、商機を逸することに繋がります。そこで、まずはローカル人材には少しでもグローカル人材への移行へ興味を持ってもらう必要があります。そこで高校生向けの政策案と大人向けの政策案の二つを考案しました。

高校生向けの政策案に関しては、修学旅行の行き先を途上国・ASEAN諸国に限定し、補助金を文科省から出せるようにします。一般的な修学旅行積立金の月額3,000円は各家庭に負担してもらいますが、差額は国が負担することにします。海外修学旅行の平均費用が約20万円であり、積み立てで約10万円積み立てられることから、一人当たりの補助額は10万円です。1学年当たり約100万人ですので、予算は約1,000億となります。途上国の現状を見てもらうことはとても重要です。日本国内にいるだけでは、写真や映像だけでは伝わらない生の空気を体験することは一つのきっかけになりうるでしょう。発展している首都周辺と未発展な地域のギャップにも驚かされることでしょう。そういった数々の経験が海外への興味関心へと繋がり、知らず知らずのうちに構築していた海外への心理的ハードルを下げることになります。この政策を「途上国・ASEAN体感型修学旅行」と名付け推進していきます。もちろん、同時に小中学校との連携も図る必要があり、小中学校では国内を中心とした名所にするのが望ましい旨も通達する必要もあります。それと同時に、修学旅行にいく年次には、総合的な学習の時間を用いて、問題解決型学習(PBL:Project Based Learning)タイプの学習を進めると良いと思います。各国の抱える課題や現状を調べた上で、生の現場に触れることが心に刻み込まれる体験へと進化させることでしょう。修学旅行に行かない年次でも、総合的な学習の時間の半数は海外のことを調べる時間などにするのも重要だと考えます。これらを行うことで、海外への心理的ハードルを最低限に減らすことができ、主体性・積極性を育む一助になると考えます。

つぎに、大人向けの政策についてですが、「一般教育訓練給付」の仕組みを活用し、英語のリスキリングに関して報酬制の奨励金を配れるようにすると良いと考えます。英語は学生時代に触れて以降、無縁だった人々にも、英語へのハードルを下げ、海外に行かなくとも、外国人観光客と最低限のコミュニケーションが取れることを目的としています。現在の給付対象は、各種試験対策講座のみであり、独学で勉強する人の多い現状と乖離しています。そこで、試験そのものへの助成をできるように仕組みを変化させます。

具体的には、英検三級、準二級、二級、TOEIC®のReading&Listening Testsのみならず、Writing&Speaking Testsに対して、それぞれ受検料の半額を給付できるようにします。さらに、一定の基準(Reading&Listening Testsなら550点以上、Writing&Speaking Testsなら110点以上、英検ならば二級)を合格した場合には、報奨金として2万円を追加します。これらは、英語に対する意識を向上させ、英語を学ぶことが普通であるという空気を醸成することが目的です。それと同時に、各企業でも資格報酬型の手当制度で英語の資格を増やし、従業員の給与増加につなげた場合は、賃上げ減税と同様にみなすことします。英語にまつわる前述の資格に関しては、企業が国の負担しない受検料の半額を支給した場合、その総額の150%を税額控除できるようにし、資格手当として支給した分は200%控除できるようにします。これにより、企業からも従業員へ積極的にアプローチすることができ、さらに受けさせるだけでなく、合格することも応援しやすくすることができます。

ローカル人材が上記のような政策により、少しでも海外へ興味を持ち、英語などへのハードルが下がり、グローカル人材へと移行させることができたとしたら、次に重要になるのはグローカル人材の育成についてです。

グローカル人材を増強することで、海外と国内の思考と経験の循環を有意義に行うことができます。例えば、国内の経験をもとに、海外で思考し行動をして、優れた技術の展開・ジャパンクオリティの普及を図ることができます。また、国内では見られないような海外での経験をもとに、国内にひらめきや技術革新の素を還元することができます。

そのために、前段と同様に学生向けの政策案と大人向けの政策案の二つを考案しました。

学生向けの政策案としては、PBLの推進を考えます。大学の必修単位の一つに、PBLを導入するべきです。講義や研究では学ぶことのできない、現実社会の課題とその解決策を試行錯誤することができます。可能ならば、半期の単位でも構いませんが、2年時または3年時に通期の単位で行うことを推奨します。パートナーとしては、地元の中小企業に協力してもらい、学内インターンシップのような形で行うのが良いでしょう。企業へのインセンティブは、PBLの協力企業は優先的に就活イベントへ参加できるであるとか、イベント参加料の割引などがあると良いと考えます。また海外進出企業へのインターンシップや留学生との合同インターンシップなどを単位取得の条件とします。地元企業にも触れ合いながら、海外への興味関心を拡大していけるような政策が必要と考えます。

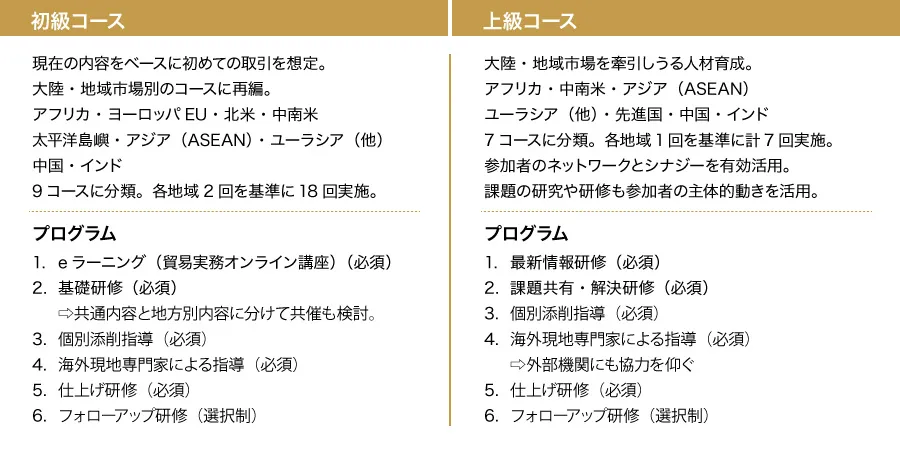

つぎに大人向けの政策案ですが、セルフメディケーション税制の仕組みを活用し、企業または個人が全額負担している海外渡航者用ワクチンの接種費用のうち、5千円を超える部分に関しては全額控除されるようにしたい。現在の海外渡航者向けのワクチンは複数存在しますが、実際にその数は4種~10種類に上り、そのどれもが自費診療で(厚労省検疫所 「海外で健康に過ごすために(FORTH)」参照)、会社負担や個人負担なのが現状です。1人あたりの負担は4~8万円程度と想定されます。会社が負担することも義務では無いため、個人が判断を任せられ、接種しないケースもあれば、自腹で接種するケースも存在しています。リスク管理上は、接種する方が良いものであり、安心して出張・赴任するための制度を作成しなければならないと考えます。また、JETROは中小企業の海外展開中核人材育成を行う講座「中⼩企業海外ビジネス⼈材育成塾」を用意しています。しかし、より改善が必要な部分があります。製造業を主体とし、機械食品日用品と業種別に講習を行うのですが、これはもったいない分け方です。唯一地域別になっている、アフリカは非常に効果的で、魅力あるものでした。業種と言うより、進出希望先別に行った方が効果的なのは地域ごとの文化・環境・習慣をはじめとする学習が効率的に行うことができ、同地域の情報共有も同時に受講する企業間で行いやすくなるためです。業種が被らないため、コア技術の開示も可能なアフリカの優位性はかなり大きいものでした。そこで各大陸別に1回ずつ増やすことで、異業種の交流によって化学反応・シナジーの発生を生み出します。初級コース⇒上級コースとして、JETRO中小企業海外ビジネス人材育成塾出身者向けでより実践的内容にシフトした育成プログラムを追加します。これは各コースを代表し、各大陸の日本企業のプレゼンスを伸ばせるような人材育成講座を追加するのが良いと考えます。

グローカル人材の経験の循環を異業種間でも行うためのコミュニティも重要になってきます。前述のJETRO育成塾の卒業生や海外展開に関連する補助金受給者等の交流が出来る受け皿的な「中堅・中小企業の輸出促進に向けた企業間交流組織(Japan External trade Community of SMEs)」を立ち上げる必要があります。本組織では分科会、ネットワーキング、セミナーを複数回企画することでオフラインでの活動を積極的に行い、交流を深めます。それだけではなく、分科会で議論した内容を活動報告会にて発表し、承認された事業の具現化を、コミュニティが持つ予算(本事業によるJETROからの補助金)で支援可能にすることで、コミュニティのさらなる活性化を図ることができます。例えば、共同での国内・海外展示会出展や特定の市場を調査するためのスタディツアー、現地商談会、海外向け共同輸送の実証実験等、企画された活動が次年度により大きな補助金申請に繋がるような取り組みを対象としておけば、海外進出の一歩目を踏み出すきっかけ作りになるのではないかと考えます。

最後に、世界を牽引するグローバル人材育成のための政策案を提案します。すそ野が拡大するにしたがって、日本のみならず、世界を牽引できるような人材も出てくると想定されます。そのような人材も、トレーニング無しには成長することができません。これまでと同様に世界を牽引するグローバル人材の育成を目的として、学生向けの政策案と大人向けの政策案を考えています。

学生向けの政策としては、「トビタテ!留学 JAPAN」の枠組みの拡充を図りたいと思います。現在の取り組みは素晴らしいものではありますが、留学という性質上仕方がないことではありますが、高校生向けのものを見ても先進国に偏っているのが現状です。

そこで、既存の枠組みの内「スポーツ・芸術コース」以外の留学先について、「北米・欧州」の採択生徒数に制限を設けます。具体的には、スポーツ・芸術コースが約100名ですので、残りは最大で200名までとします。減らした分はアフリカを100名規模へ優先採択できるようにし、残りはアジア(途上国)枠としたいと思います。

そのためにも「マイ探求コース」に比重が高い現状から、「社会探求コース」と同比重とし、約300名ずつの定員が良いと考えます。

それだけではなく、留学期間に関しても、長期を増やす必要があります。

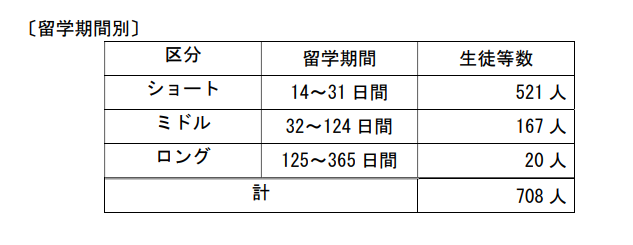

このように半年を越える留学者は全体の3%弱にすぎず、70%強は1か月以下となっており、留学ではあるものの、現地事情の実感にはほど遠く、慣れたころには帰国することになってしまいます。もちろん、予算制限等があることは十分理解していますが、例えば民間からの寄付額と同額を国の予算として承認するなど、現在の予算額を倍にしてでも留学の長期化を進める必要があると考えます。現在の予算の使われ方(採択人数)も再編し、1か月以下は200名程度とし、減少した分は1か月以上4か月以下を250名程度とします。新規予算は全て長期の半年以上の枠とし、長期枠の100名増加に充てるべきだと考えます。

なぜ、長期が増えていないのかは予算上の問題だけではありません。単位の取得、学習内容の欠如が考えられます。しかし、昨今ではWEB上でのオンデマンド学習なども代替手段と考えられ、単位上は海外での取得とみなすことが可能と考えます。大学受験に関しては、このトビタテ以外でも有効な制度として、AO入試・推薦枠の一つに1年間の留学を条件に面接のみで入学できる試験枠を国立大学に設けます。トビタテの修了生はさらなる優遇として加点措置とし、AO入試や推薦入試内でも差がつくようにします。

また、大学生向けには上記のトビタテも有効ですが、グローバルやグローカルを名前に冠したリーダー育成学科を設立し、卒業要件に半年以上の海外留学を必須とするのも有意義です。海外との交換留学であるとか、前述のトビタテを使うなど様々な手段は存在します。日本という島国に居るだけでは実感・体感のできない海外事情や途上国の肌感覚を得ることが目的です。

大人向けの政策案としては、海外での起業支援を考えています。ユニコーン企業の創出など、日本にはまだまだ土壌が育っていません。JETROが「グローバルイノベーター創出プログラム(J-StarX)」を進めておりますが、人材育成という観点では十分ではありますが、先進国を中心としているため、前段のような途上国の課題解決型スタートアップとは相性が悪く、今後の人口ボーナスが訪れると予測されているアジアやアフリカへ食い込むことができていません。アフリカなどのリープフロッグが起きている現場の熱や勢いを取り込むためにも、アジア=アフリカ課題解決型ユニコーン創出プログラム(AAP‐SUP)を提案したいと思います。これは、JICAの民間連携事業の「中小企業・SDGsビジネス支援事業」と前述のJ-StarXを組み合わせたようなイメージです。途上国にあふれる課題を解決するための日本の技術・シーズをもとに、イノベーションの現場に立つことを目的としています。多くの欧米企業も、商用の実証の場としてアフリカを活用しています。それらの生の声を取り入れることこそが、イノベーションの源泉になると考えます。JICAのODA予算をもとに、起業家の人材育成のみならず、初期のFS調査までを行うプログラムとしたいと思います。今までの制度では、育成と調査は別のスキームであり、両方となるとスピード感に欠けるのが問題でした。そこで、進出対象のアジア・アフリカの生の声をもとに現地調査も行い、それをもとにビジネスプランもブラッシュアップさせることが重要と考えます。

目次

環の構成

|

3. 未来のために何をすべきか

|

|