防災~インフラ強靭化~

|

安部 拓朗 |

|

PROFILE 1988年愛媛県生まれ。首都圏にて塾講師となる。30歳の転機に、地元へとUターン。現在の(株)愛亀にてIKEEグループ企画チームとして海外事業部業務を兼任。過年度に環境省の海外展開 FS、 UNDP のリサイクル調査委託、JICAのビジネス化、今年度は経産省のインフラFSを受注、現在は インフラFSの担当および海外展開事業全般、海外法人経理を行う。海外事情に触れるにつれ、業界の抱える課題解決とともに、海外における日本のプレゼンス向上を思うようになった。 |

|

川﨑 遥平 |

|

PROFILE 愛媛県松山市生まれ。2019年、早稲田大学大学院創造理工学研究科修了。 国家公務員として、福島復興、アジア大洋州地域との経済関係強化や日本企業の海外展開支援に従事。災害対応やコロナ対応業務も経験した後、現在は鉱物資源確保・資源外交の最前線に立つ。 昨今の欧米諸国との政策議論を踏まえ、机上では議論できない、現場の問題意識に根ざした政策の必要性を痛感。固定観念にとらわれず、”真っ当な”政策立案に取り組むべく日々格闘中。趣味はサーフィン、ダイビング、ゴルフ、スノーボード等アウトドア全般。よく役人らしくないと言われる。 |

いま起こっていること

関東大震災は昨年、発災から100年を迎えました。関東大震災が発生した大正時代と比べて、現在の防災・減災のためのインフラは高度に整備されてきたと言えます。しかし、日本政府にとって災害対応の大きな転機は東日本大震災でした。1960年に災害対策基本法が制定されて以降、関連する制度整備が進められてきたにもかかわらず、政府の想定を大きく超えた地震、津波、そして原子力災害に対し、2011年当時、十分な対応ができたとは言えませんでした。また、発災後の復旧・復興については発災後10年経過してなお途上にあります。

たとえば、2024年初めに発生した能登半島地震では、群発地震に続いて震度 7 の地震が発生し、地震動によって直接的に発生した被害と、土砂災害に起因する道路等の寸断や河川の河道閉塞、津波による海岸構造物や建物等の倒壊が同時に発生しました。これを教訓とするならば、発生の切迫性が高いとされる南海トラフ地震に対して複合災害が発生した場合の対応策を改めて検討することも必要と考えられます。一方で、耐震設計基準が大きく変わって以降に設計された橋梁の本体は、おおむね軽微な被害にとどまっている他、耐震補強対策を施した橋梁についても致命的な被害を回避しています。また盛土の締固めの基準等が引き上げられた以降の盛土については、崩壊に至るような被災が見られないなどの状況においては、これまでの対策が効果をあげたと言えます。

あるいは東日本大震災の発災時、当時の災害対応体制における最大限の対応をしたものの、未曽有の甚大な被害により当初は情報が一切手に入らず、津波警報の過小評価や避難指示の遅れを招きました。また東京電力福島第一原子力発電所での事故に対しては、政府指示が刻一刻と変わったうえ、その伝達も十分ではなく現場の混乱に拍車をかける対応が見られました。東日本大震災における政府対応を検証する会議においては、地震発生3分後に発表した津波警報第1報が過小評価となったことをはじめ、避難の在り方、災害医療や物資確保・輸送などあらゆる面において改善事項があったとされています。

こうした政府の初動の遅さは常に指摘されるところであり、特に東日本大震災においては、政府による検証を待たずして世間から大きな批判を浴びました。広域にわたり甚大な被害が生じたため、基礎自治体レベルでは対応が不可能な状況において避難者のケアも後手に回りました。また被災された方への住居の提供についても、安全確保の観点から集団移転が必要であったにもかかわらず、地元住民の方々との調整がつかないため安全の確認できない地域に留め置かざるを得なかったケースもありました。

さらにまた、被害を最小にとどめ、その後の復旧・復興を進めるうえでは、自然災害の発災時の対応と同じくらいインフラハード面の整備も重要です。日本においてはこの100年で着実にインフラ整備を進めてきたおかげで、ひと昔前であれば大規模災害が発生していたかもしれない大雨や地震等であっても、防災・減災インフラによって災害の発生が防止・軽減された地域がいくつも存在します。また、こうした地域の安全度向上に伴って、都市部では新たな住宅開発が行われ、都市周辺部では工場の土地開発が進められるなど、国土全体の土地利用の高度化による生産性向上が、日本の経済発展の一助になってきたとも言えます。

しかし、建物の老朽化や空き家の増加といった状況を前に、こうした施設・設備に対してどう適切な管理を行うかという課題が生じてきています。また国民の大多数が自然災害を直接経験することが少なくなり、それゆえに自然災害が縁遠い存在となりつつある側面もあり「自分は大丈夫」、「自分の住む地域で災害は起きない」など、自然災害を自分事と捉えにくい、又は災害が発生するまで適切な防災行動を取る必要性を実感できない国民が増加している事も否定できません。

世界的に自然災害が増加する中、未曽有の被害が生じた東日本大震災の対応を教訓に日本でも災害対応が大きく見直されました。しかし2024年1月の能登地震対応における被害の状況も決して小さくなく、災害対応においては文字どおり不断の見直しが欠かせません。特に発災直後の情報空白期における初動と、その後の被災者支援については、いまだに正解を見いだせていない状況と言えるでしょうし、ハード・ソフト両面において様々な対策を組み合わせることで被害を最小化する「減災」の考え方を徹底して、防災教育や防災訓練といった取組も強化していくことが改めて求められています。

すでに政府が取り組んでいること

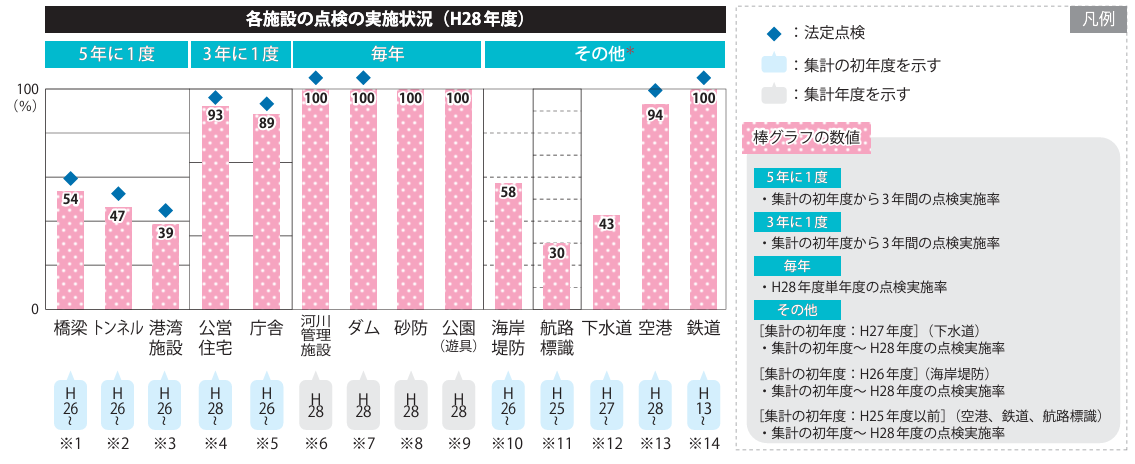

2014年以降、国土強靱化をキーワードとして基本計画を5年ごとに政府において策定し、以下のようなハード面の整備を行ってきました。

| 2020年3月 | 2030年3月 | 2040年3月 | |

|---|---|---|---|

| 道路橋 [約73万橋(橋長2m以上の橋)] |

約30% | 約55% | 約75% |

| トンネル [約1万1千本] |

約22% | 約36% | 約53% |

| 河川管理施設(水門等) [約4万6千施設注2)] |

約10% | 約23% | 約38% |

| 下水道管きょ [総延長:約48万km] |

約5% | 約16% | 約35% |

| 港湾施設 [約6万1千施設(水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設等)] |

約21% | 約43% | 約66% |

またハード面のみならず、ソフト面を含む防災対策についても、災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する防災分野の最上位計画として、日本の災害対策の根幹をなす防災基本計画を策定し、防災体制の確立、災害復興の迅速適切化等、防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項について、基本的な方針を示しています。本計画に基づき、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を、地方公共団体は地域防災計画を作成しています。この防災基本計画や、国土強靱化基本法による国土強靭化計画その政府計画に沿って必要な施策を実行しています。また実際に災害が発生した際は、災害の発生初期に政府などが被災自治体の要請を待たずに、必要と判断した物資を送るプッシュ型支援を実施しています。

めざすべき未来の姿

『能登半島地震を地方部災害の典型事例(国土特性、人口特性、地震特性)と認識し、全国が「他山の石」としてそのレッスンを活かすべきです。地震動による建造物などの直接被害、地盤隆起、地盤の液状化、斜面崩壊、津波被害、加えて火災という、広域的な複合災害であったことも被害を長期化させています。社会インフラの「いざという時」こその機能が重要です。幹線道路の耐震性とりわけ高規格幹線道路の人工物である既存高盛土の耐震性判定と戦略的な減災補強、及び上水道の非常時レジリエンスの向上策は極めて重要です。集落の孤立リスクの事前判定や高リスク集落の物資備蓄の増強と、空陸一体的な緊急時ロジテスィック体制を確立する必要があります。地域の建設会社群には、災害時対応やインフラメンテを担う、広域的な「地域インフラマネジメント産業」としての機能を期待すべきです。』

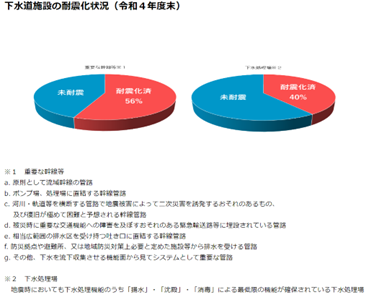

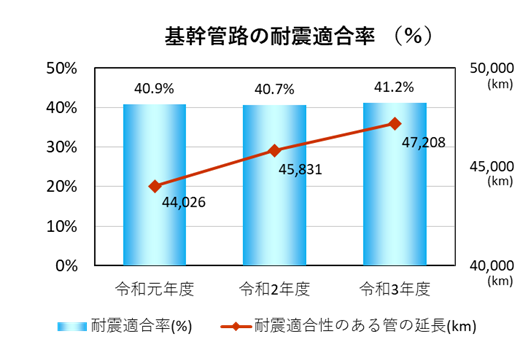

上記の内容は、2024年3月25日に開催された「第5回国土強靱化推進会議」資料より抜粋しました。しかしながら予算へ反映させるスピード感は極めて遅く、日本の硬直した予算措置に左右されています。さらに、前述したように維持補修や耐震化が進んでいるとは言い難く、いつ発生するかわからない自然災害に対して早急な対策が必要です。中でも上水道は下水道に比べて耐震化が進んでおらず、壊滅的な被害が想定されます。しかも一年間で0.5%しか耐震化が進まないため、このままのペースでは全国の耐震化が完了するのに120年近くかかってしまう計算です。それまでのどこかのタイミングで大規模な地震が発生することは想像に難くありません。

また実際に災害が起きた場合において、発災後72時間が人命救助のタイムリミットとされます。この限られた時間にいかに適切に対処できるかという観点から、政府対応を見直す必要があります。特にこれまでの制度上、被災自治体に課してしまっていた対応がないか、政府または広域自治体が先んじて対応できたことがなかったのか、その見直しが重要です。

発災後数日経過したとしても被災自治体のマンパワーには限界があります。NPO、ボランティアの役割が重要であり、そのための権限付与が望まれます。そして災害対応において人命が最優先であるならば、2次避難、集団移転も積極的に採用されるべき手段です。また東日本大震災の後の復旧・復興に当たっても、復旧後の集落において最低限のインフラを維持することが困難なケースもありました。更なる災害への対応に際しても過疎地域の防災は限界があり、集落を統合することが求められます。

日本において、自然災害を発生させないことは不可能です。現実的に考えれば、想定される最大規模の災害において過去より被害を小さくできるか、特に人的被害を最小にできるかが日本政府として目指すべき目標です。

未来のために何をすべきか

| 政策案① | 構造物のみならず、土工部分も含めた総合的・戦略的な耐震化及び免震化 |

迅速な復旧活動を可能とするため、幹線道路の耐震性と復旧性やコストを統合的にとらえ、システムの一体化を進める必要があります。つまり、地質や地形の影響を勘案し、盛土構造物やその接続部、また切土斜面について新たな評価指標が必要です。もちろん周囲の地形・地質条件を含む構造物の点検・診断や挙動予測など、被災リスク評価の高度化とそれに基づく耐震性向上や路線線形の変更等、積極的な対策も必要となります。そもそもの維持補修に関する予算が少ないこと、耐震化の予算も少ないことが原因ですので、液状化現象をはじめ、過去には基準が存在していなかった災害についてのリスク評価と対策に予算を付け、インフラ整備に投資する必要があります。また建物の耐震化率が80%台と全国平均を大きく下回る都道府県も残されています。様々な耐震化を戦略的に行う必要があります。

1、耐震化の減税措置

これは、現在の補助金の課題を解決するための仕組みです。補助金策が終了すると、耐震化を次年度以降へ後伸ばしにする施設管理者の判断は避けられません。例えば、住宅ローン減税制度を参考に、補助金ではなく住宅減税として恒久的制度とすることが一案です。具体的には、耐震化の調査の支出分のうち、5%は負担のままとしますが、95%分は10年間控除可能とする課税特例を設置します。また実際に耐震化の施工を行った場合は、その支出分を50%10年間控除可能とします。施設耐震化は地方自治体が実施主体となることから、これらの課税特例は地方税を対象とすることが、現在の補助金のスキームからしても妥当と考えます。

2、公共工事予算(維持補修・耐震化)の増額

年々減少する公共工事予算ではありますが、維持補修の調査スパンの短縮や耐震化向上のための予算を増額する必要があります。中でも、能登半島地震での影響が大きかった上下水道に関しては、上水道のインフラ部分も厚生労働省所管から国土交通省所管に移管され、水道行政が一本化されることとなりました。一方で、水道関連予算では2001年の1,800億円から、現在は半額以下の750億円程度になっています。

直近3年間で耐震適合率の大幅な向上を見込むため、特別予算として上下水道整備予算を2倍にするなどの大胆な予算措置を行い、緊急整備を進める必要があります。また後述の整備計画に伴う予算措置を基金として支出し、年度をまたいだ運用ができるようにする必要があります。そうしなければ整備計画ができ次第、動く必要があり、次年度予算をただ待つだけの時間が無駄になってしまうからです。いつ訪れるかわからない災害だからこそ、いち早く行動に移す必要があるのです。

3、広域整備計画

現在の広域避難計画と対をなすような整備計画を策定する必要があります。そのためには、非破壊系の調査(レーダーや音波などを活用)を基に、盛土や切土といった土工部分の安全性の評価を進める必要があります。調査は3年計画で進め、そのデータを基に整備計画をブラッシュアップすることを義務付けます。しかしながら、整備計画策定を調査終了まで待っていると時間がかかりすぎるため、整備計画は1年以内に主要幹線道路をはじめとするインフラの維持補修戦略として策定されなければなりません。何もかも救うことが限られた予算の中で不可能であるならば、優先順位を明確にし、移住補助のような計画も合わせて記載されるべきです。また、一地方自治体で策定するのみならずそれらを持ち寄った、道州制レベルの広域自治体連携も別途必要となります。その中には地域の建設業者のような災害時の協定パートナーの足腰がしっかりしていることも重要となります。物資の備蓄に関しても、学校などの公共機関のみならず民間企業にも協力を仰ぎ、備蓄物資の保管を分散することも有意義と考えます。

| 政策案② | 有事の際の現場への権限移譲、適切な情報発信に加え、民間やボランティアの活用 |

地方制度調査会が2023年度末に定めた答申に基づき、2024年に地方自治法が改正され、人命保護に特に必要な場合であれば国が自治体に必要な指示ができることになる見込みです。ただし、東日本大震災においては甚大な被害ゆえに基礎自治体の首長以下、行政機能不全になりかねない規模の人命が失われており、こうした大規模災害に際しては基礎自治体への指示だけではなく、広域自治体への指示が必要になる場合も考えられます。有事の際に広域自治体が直接基礎自治体の住民に指示を出し・広報活動を行うことが可能となる仕組みづくりのため、今後、災害基本法に基づく指定公共機関を拡充(現在はインフラと小売業界各社のみ)して指定できるようにすること・都道府県知事が基礎自治体の業務を代行できるケースを具体化することが考えられます。

また避難所運営や被災者ケアのボランティアの早期投入に当たって、指定公共機関の拡充における要件定義を行うことが必要です。具体的には、被災者の声や各種災害対応の検証結果から必要な分野を洗い出し、有識者会議を開催して制度改正を行うことが期待されます。昨今頻発する自然災害への対応を鑑みても、直近数年以内の対応が求められるでしょう。なお1つとして同じ災害はありませんので、不断の見直しも必要であり、新たな課題が常に現れる以上は法律改正だけで済ませるのではなく、省令やガイドラインのレベルに落とし込んで、有識者の知見を活かしながら柔軟に見直せる体制を構築していくことが重要だと考えます。また有事の際の権限移譲に関しては、国だけではなく都道府県庁も巻き込んだ議論が必要です。地方制度調査会での議論はもちろん、直近で発生し得る南海トラフ地震への対応を想定しながら、いかなる場合に権限移譲を行うべきなのか、その類型を議論することが必要です。

| 政策案③ | 人命救助の観点から、住民の1次避難、2次避難に強い勧奨を超えた、より強い権限 |

現在、災害対策基本法60条で「避難のための立退きの指示」が規定されています。しかし、この指示には何の権限もなく、各自治体で策定した防災計画を基に“うまくやること”が求められている形です。さらには、自治体全体での避難が求められるような甚大な被害の際も、自治体が住民に呼びかけて広域避難を行うしかありません。行政としては、数人が残るだけでも対応人員を分散させざるを得ないため、結果として大多数の避難された方への対応が更に不足することとなります。

60条の指示権限では個人の権利を侵害しない程度にとどめられているので、例えばこの指示に従わない場合に、その後の救助行動が制限されることを明示することが考えられます。また広域避難後、住民が帰還する際には住宅の確保が必要です。その際には行政側が災害公営住宅等を整備することがほとんどですが、この住宅を各地域に作らないこと、一定程度の範囲内に密集させて作ることを国からガイドラインで示すことが考えられます。その際、土地収用も課題となるため、土地の譲渡所得への課税特例、支援策も合わせて講じる必要があります。

避難指示を受けた後の判断は自己責任です。とはいえ、その論理を一朝一夕に現実化することは容易ではありません。まずは防災計画の認知度向上、策定プロセスにて住民を巻き込んだ議論を行うことで、防災に対する住民の意識醸成が必要です。その上で、数年〜10年レベルの議論を行い、有識者の知見を活かしつつ、行政が対応可能な部分と対応不可能な部分を切り分け、中央防災計画に反映していくことが考えられます。災害公営住宅等の手配のガイドライン作成に当たっては、まちづくりや避難生活支援の専門家の意見も重要です。中央防災計画への反映はもちろん、都市計画内に位置付け、住民を巻き込んだ議論を進めていくことが必要です。